其實,透過新聞得知這起事件,間接經歷事件過程的所有人都是倖存者。

2022年10月29日晚上,隨著 COVID-19 疫情趨緩,悶在家許久的人們花心思為萬聖節裝扮,聚集在充滿異國風情的韓國首爾梨泰院。

金初瓏像往年一樣去參加萬聖節派對。她記得提著糖果籃的小朋友明亮的臉龐,宛如電影場景般造型多變的人物,那些美麗又可愛的畫面。然而向巷弄移動的過程中,人潮急速增加,事情開始變得不對勁。她發現自己難以依照意志行走。四處不耐煩的聲音愈來愈刺耳,難以抗衡的推擠夾擊,一度使她雙腳離地、喘不過氣。

當她終於在旁邊的店家空間裡停留休息時,現場所有人還沒意識到有什麼事情發生。不穩定而難以聯外的網路訊號中,人潮持續湧入。她看見拜託大家遵守管制、警察打扮的人,但那是真的警察嗎?還有陸續被抬出來的人……後來才知道那是一場震驚國際的嚴重踩踏事故,共有159人喪生,三百多人受傷。她活下來了,身上沒有任何外傷,卻在很長一段時間裡不知道該如何面對這件事。當諮商心理師稱她為「倖存者」時,她甚至覺得這個詞太誇張了,畢竟她並未列入官方的傷亡統計中。

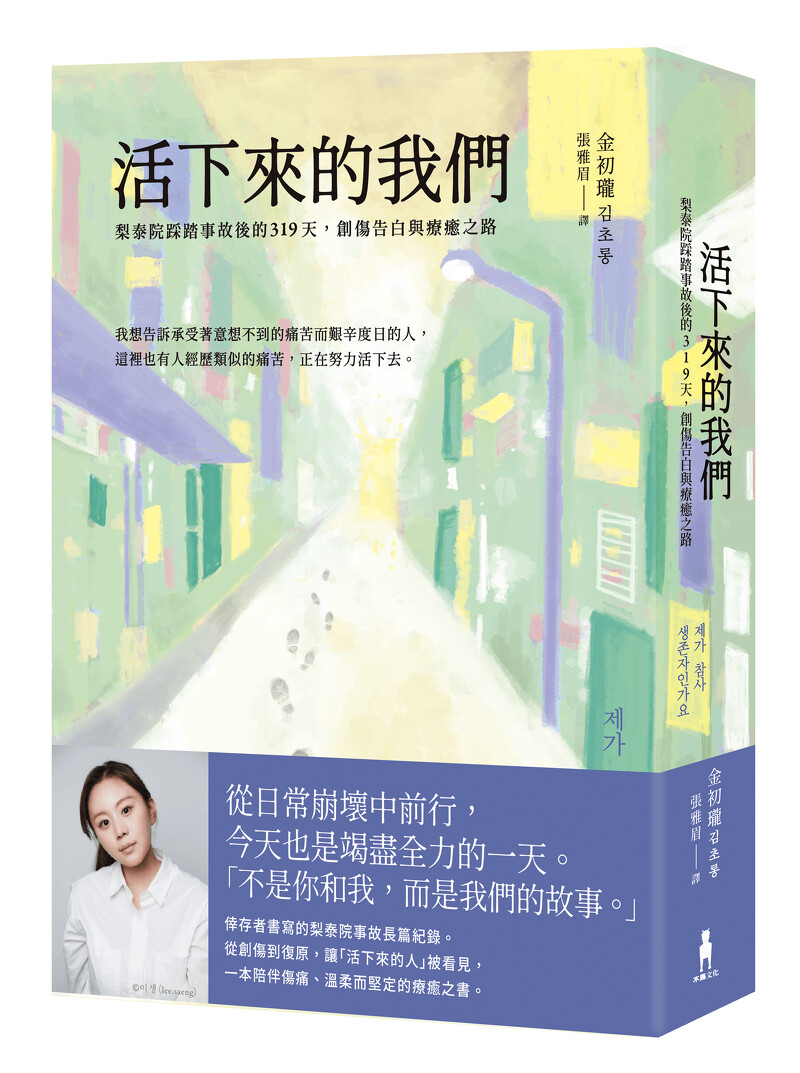

她慢慢將事發經歷與心理諮商過程寫成文章,整理自己身為倖存者的自責、來自家人和社會的質疑、事故後混亂的日常生活。沒想到這些文字在網路上累計超過50萬次點閱,觸動了許多像她一樣,在那一晚之後,意識始終停留在梨泰院的其他倖存者們。這些文字出版為《活下來的我們:梨泰院踩踏事故後的319天,創傷告白與療癒之路》。

金初瓏指出,韓國社會面對災難時的最大問題,是不願正視事件原因或道歉,並將責任推給個人,試圖縮小、迴避、忽視,甚至抹除真相。這本書提醒著我們必須正視災難、釐清真相。在創傷後仍努力生活著的人們,連結彼此,總能找到繼續前行的力量。

《活下來的我們:梨泰院踩踏事故後的319天,創傷告白與療癒之路》獨家選摘

記憶

#9 十月三十日凌晨1點

從某處傳來聲音,催促大家趕快回家。那聲音要大家別在現場逗留,盡可能迅速回家。我毫不猶豫地握住朋友的手,和她們一起往梨泰院站附近的街道走去。我想趕快回家。當我經過狹窄的巷弄,走到寬闊的道路上時,映入眼簾的畫面才使我明白,剛剛朋友為什麼會露出精神恍惚的表情。

道路上非常混亂,我瞬間以為自己身在電影拍攝的場景中。警笛聲不斷,而且四處還傳來痛哭的聲音。一邊有人正在急救,另一邊有人披著毛毯坐在地上瑟瑟發抖。

「哥,快醒來!啊!哥!拜託!怎麼會這樣!拜託你睜開眼睛啊!啊,睜開眼睛啊!哥!」

他們是兄弟嗎?還是關係親近的朋友?那個弟弟用力拍打躺在地上的男子的臉頰,想盡辦法刺激他、把人叫醒,我一邊看著弟弟的背影,一邊穿越梨泰院站的斑馬線。過斑馬線時,聽到有人在問「有沒有人會心肺復甦術」。我會。雖然我沒有證照,也不曾實際操作,但是有學過。以前還想過總有一天需要時一定要嘗試看看。然而,我卻無法鼓起勇氣。我只想趕快回家,於是轉身走掉了。

我們攔不到計程車,現在也沒有公車了。當時所有的車輛進出都被管制,只有救護車能開進來。我們從梨泰院一路走到二村洞。走了又走。我一路上還一邊安慰快哭出來的朋友。不過我們沒再交談。走到梨泰院附近的普光洞時,還能看見一些人正在慶祝萬聖節。他們看起來很興奮。他們毫不知情,正一臉開心地朝我們剛剛離開的梨泰院走去。有一種很詭異的反差感。有人正在死去。有人正一無所知地往人死的地方走。而另外一些看到、並經歷了一切的人,卻無法開口叫別人不要過去。我該怎麼接受並理解這混亂的一切呢?

我們一直試著攔計程車,但依舊攔不到。好不容易叫到的計程車又紛紛被取消。我們隨意癱坐在二村洞的街頭上。救護車在道路上狂奔。若說全國的救護車都在開往梨泰院,我也完全不驚訝。

走了很久之後,我們才好不容易攔到一輛計程車。我帶著其中一個朋友一起到我家。回家的路上,我們連一句話都沒說。走入家門之前,我到無人便利商店買水。便利商店內響起的警鈴聲把我嚇得心臟快要跳出來。我不自覺地落淚。一回到我家,我和朋友同時感到噁心又反胃。後來才知道,這是衝擊造成的急性創傷反應。

我脫掉裝飾著血跡的護理師服裝並丟進垃圾桶。再把全身上下裝扮用的血跡都清洗乾淨。雖然很痛苦,但我努力忍住不哭,還好有朋友在身邊。我們把被子鋪在地上後,馬上打開電視看新聞,兩個人都徹夜未眠。我只能一直盯著即時插播的新聞看。清晨四點,我看見「心跳驟停患者八十名」的即時新聞內容。之後的事我就記不起來了。現在也是一樣,關於那天、那個時刻的記憶依舊很模糊。感覺好像被刪除了。當死亡人數超過一百人時,我反而什麼都感受不到了。那並不是冷漠,而是感受的能力被剝除的感覺。什麼感覺都沒有,梨泰院的事故聽起來好像發生在其他國家的事。

從十月三十日的清晨開始,我連續兩天無法入睡。我彷彿新聞中毒一般,不吃不喝不睡,就只是一直看新聞。朋友和家人接連打電話過來時,我也若無其事地回覆他們:「哦,我沒事。」我真的沒有任何感覺。跟我很要好,住在同一區的朋友M姊姊,隨時確認我的狀態。她先我一步發現我自己沒有察覺到的異樣。M姊姊真誠地建議我接受電話諮商。在姊姊一再勸說之下,我試著打了幾通電話。我撥出電話後又馬上掛斷,同樣的動作反覆嘗試了許多次,但最終還是聯絡上一名諮商心理師。諮商師說我是「倖存者」。我覺得他太誇張了。我就只是一個普通人而已。我沒有經歷什麼特別的事啊!我身體沒有受傷,也沒有死掉,能正常呼吸,人還活著啊!我只是當時待在那裡而已。我問:

「老師,我算倖存者嗎?」

我算倖存者嗎?

M姊姊積極勸我接受精神科或心理諮商治療。在事故之後,我完全沒有要去治療的念頭。如果問我為什麼,答案非常簡單,因為我認為自己沒有病到需要去醫院。我很正常,沒什麼事。也就是說,我完全沒有掌握到自己的真實狀態。坦白講,我花了很多時間才正確認知並了解這場事故,也花了很久的時間才明白這起事故被定義為「災難」。在根本不太清楚情況的狀態下,更不可能產生要接受治療的念頭。

最主要是我覺得很麻煩,這裡講的麻煩和懶惰不太一樣,我只想靜靜待著。我什麼都做不了,對一切都感到厭煩,而且我一直想回家。從事故發生的當天清晨起,我就一直很想回家。三豐百貨店倒塌事故的倖存者珊曼姊跟我說過,她就算全身扎滿玻璃碎片、頭破血流不止,也沒想到去醫院,只想攔一輛計程車回家。我完全理解那是什麼意思。我明明就在家裡,卻一直想回家。這跟最近流行的「待在家裡卻還是想回家」的玩笑話完全是兩回事—我到家了,卻找不到家。既不舒適,也睡不著。對於正在茫然地尋找家的我來說,一切都只是煩人的噪音,所以沒回應M姊姊要我就醫的建議,而是固執地不行動。這對當時的我來說是再正常不過的事。

我連續四十八小時不睡覺,光是盯著即時新聞看。M姊姊再次建議我接受電話諮商,她告訴我兩個電話號碼:一個是國家創傷中心的號碼,另一個是韓國心理學會的號碼。我感受到了M姊姊真誠的關心。她勸我打過去試試,因為只是打電話,我雖然稍有猶豫,還是按下了國家創傷中心的號碼。可惜第一通電話對我並沒有幫助。對方教我自主按摩和呼吸法等「自我安撫方法」,這些資訊在網路上就能夠找到。我雖然不清楚自己確切想得到什麼,但這些並非我期望的協助。我更洩氣了。儘管一開始也沒抱多大的期待,但如果沒打電話的話,還不至於這麼絕望。M姊姊再三囑咐我再試著打電話到心理學會。好吧!再打一通電話就好。

不過,我把電話拿起來又放下,心理學會的號碼按了又刪除,就這樣掙扎了三十分鐘。我擔心又聽到不想聽的話。我後來才知道,心理諮商必須由需要接受治療的人主動邁出第一步。光是電話諮商就很難主動進行,直接面對面的治療又有多少人會中途放棄呢?三十分鐘後,我總算嘗試了電話諮商,這是因為我的情緒正逐漸轉變成「恐懼」。

我之所以盯著新聞看,其中一個原因是想確認真相。我想知道當時自己到底在事故現場的哪個位置。感覺我應該是在事故現場附近,但之後卻無法得知事發地點到底在哪裡。我回到家後,因為不知道事故發生的具體位置,也不知道自己在那場混亂中究竟身處何處,而面臨崩潰邊緣。印象中,我在威基基海灘酒吧短暫停留後,就待在一家叫新村會館的酒館裡。此外,雖然我曾在世界美食街附近徘徊,但並沒有目擊到人群大規模死亡的場景。由於我所在的位置根本無法掌握狀況,因此我一直認為,那場事故與我沒有直接關係。不對,其實是我想那樣相信而已。如果我人就在現場,那麼我不知情豈不是太說不通了。不只有我,連在事故現場周圍的人也都沒有察覺。但明明是在近處發生的事情,怎麼可能所有人都毫無所知?我選擇相信「我們真的不知道」,那是我唯一能夠依靠、讓自己勉強安心下來的理由。

但很快地,原本因為狀態不明而發愣的我,馬上就具體感受到恐懼的心情。媒體後來終於公布事發地點,並開始進行報導。一看到新聞我立刻點開地圖應用程式,想搜尋那個地方。當我用街景功能確認媒體指定的地點後,手機就不小心掉到地上。我忍不住號啕大哭了起來。在那一刻,我一直想否認的事實,在無意識中一直感到害怕、擔心的事,終究成為現實。在災難現場—威基基海灘酒吧—前面,我差點被壓死的危險經歷成為明確的事實。那個瞬間,我驚覺如果自己再往前走一步,如果自己的腳再離地久一點,我可能就不在這個世上了。看著死亡人數逐漸超過一百五十人時,我的身心都體認到一個事實,那就是當時我愣在原地目擊到的那些人,被抬走的那些人,的確全都死了。

我大受打擊。雖然曾經在玩水後因為急劇的體溫變化而渾身發抖,卻未曾單純因為恐懼而雙手顫抖,甚至連身體都在劇烈抖動。我生平第一次遇到這種狀況。好害怕。就算待在家裡還是好害怕。我發現自己開始出現妄想。我的家好像快崩塌了。越是這樣我越想回家。我的家到底消失到哪裡去了?眼睛裡看到的空間的確是我的家,但我為什麼還是一直在尋找它呢?家感覺不再是家。那時候,我用力按下韓國心理學會的電話號碼。接電話的是一位中年男性。

「喂,您好。這裡是韓國心理學會。為協助治療災難後的創傷,我們提供電話諮商的服務。請放心說出您的需求。」

我心裡的偏見開始發揮作用,僅僅是「中年」這個理由就讓我關上了心房。「這個人一定聽不懂我說的話。他不會理解我的想法,反而可能批評我。萬一他追問我為什麼要去那裡,質疑我那裡有什麼好玩的,幹嘛跑到那個地方,我該怎麼辦?」我緊抓著電話,愣了好長一段時間什麼話都沒說。

災難發生後的隔天,我的家人擔心得接二連三打電話過來確認我的安危。其中有一通電話來自今年剛過四十歲的表哥。

「喂,你跑去那裡了?哎唷,我就知道你會這樣。所以到底有什麼好玩的?到處亂跑、到處玩。有沒有哪裡受傷?喂,還是好好休息吧!」

我知道表哥是因為擔心我才打來的。即使如此,那些話還是讓我很難受。「就知道會這樣。玩樂有什麼好的?玩樂有那麼重要嗎?」總覺得中年的男性諮商心理師也會這麼說。由於我什麼話都不說,一直沒有反應,於是他先開口了。

「請問您當時在事故現場嗎?是倖存者嗎?還是救護員?是目擊者嗎?還是罹難者遺屬?」

我說自己不屬於其中任何一類,然後又回答:「就只是覺得很難受。」

諮商師要我試著慢慢陳述當天發生的事情。他問我,雖然會很難受,但是否能按照時間順序,一件件說出來。那時我初次回顧目睹的整起事件經過。我斷斷續續地將二十九日當天從家裡出門的那一刻,到拿起電話之前的所有狀況,都按照順序逐一說出來。聽完所有的內容後,諮商師問我:

「你向我說明之後,仍然認為自己不是倖存者嗎?」

我沒有回答,只是一直號啕大哭。後來,諮商師用溫暖的嗓音說了一段話:

「其實,透過新聞得知這起事件,間接經歷事件過程的所有韓國國民都是倖存者。尤其初瓏你人在現場,感受到的衝擊一定更大。你目前的狀態感覺滿嚴重的,我建議你務必接受面對面的治療,希望你能透過我轉介的機構接受創傷後壓力症候群的檢查。根據我們談話的狀況來看,你似乎已經出現創傷症狀了,我會幫你轉介到另一個機構。」

通話超過了一個小時。我話不多,只是第一次詳細敘述了那天發生的事情,然後說明自己的狀況而已。我邊哭邊問諮商師:

「老師,我總覺得自己那天不該去那裡。我好後悔。」

諮商師接下來的回答,為我開啟了接受治療的第一扇門。

「不是這樣的。不是那天不該去那裡,而是不管去哪裡,都要能安全地回家才對。你不是在玩樂時遭遇事故,你是在日常生活中遭遇事故。」

你不是在玩樂時遭遇事故,你是在日常生活中遭遇事故。

活下來的我們:梨泰院踩踏事故後的319天,創傷告白與療癒之路

제가참사생존자인가요

作者|金初瓏

出版|木馬文化,2025年12月31日

[更多書訊]

延伸閱讀: