來自臺南,目前就讀臺藝大美術研究所的26歲藝術家楊佳馨,擅長透過影像、檔案與物件,探索病痛經驗、精神狀態與現實世界的關係。他的創作往往真實卻又節制,喚起某種身體與心理的幽微感受。

疼痛是一扇門,開啟傷病意識的整合

三歲那年,楊佳馨因橫結腸穿孔與沾黏接受大型腹腔手術。尚未能理解發生什麼事的孩子,無意識中留下對白袍醫師的恐懼。身體由胃至子宮處,也留下一道長約16公分的疤痕。有時生命的印記像是秘密,不特別提及,沒有人知道遭遇過什麼。直到2022年初,一場騎摩托車自摔的車禍,清楚記得事件過程的身心衝擊,才真正將楊佳馨推上私密主題與公眾表達的創作辯證之路。

「我會一直思考,到底為什麼是這個狀態?」車禍造成他左側鎖骨閉鎖式骨折,等待復原期間,太過疼痛的憤怒,皆化為創作原初的能量。如作品《刺 Spine》輸出醫療檔案尺寸的 X 光片並與鐵板融合,隨時間慢慢生鏽而腐蝕身體影像。

關注物質的楊佳馨,有感於治療後拔釘取出十公分鋼板的份量,還有細微痕跡附著其上,拍攝成作品《鈦 Titanium》。沒想到隔年毫無緣由再次骨折,又將鋼板置回體內。他也將車禍撞擊的手機保留下來,回應記憶中車禍所見的視覺流光,壞掉的鏡頭將日常留影為模糊晃動的畫面,再透過擷取與拼貼,重組時間的意義。

以近乎解離的方式拆解生命場景的零件,再一次次重構。「身體會恢復本體覺知,但腦中神經元斷掉就斷掉了。我會去連接很多新的東西。慢慢講出來後,找到生死之間悄然流過的情緒,直到我可以在藝術的場域裡調度它。」就像裝置作品《爍動 Vague》,素白布幔以柔軟又宛如裹屍布的意象包裹著機車廢材。楊佳馨將22歲出車禍的監視器影像投影其上,思考著,如果重返事件發生的奇點,我們可以如何看待創傷經驗的再經驗?

節制來自於愛,照護走下去的生機

做完 X 光片的作品後,楊佳馨更加慎選進入創作的姿態。「觸碰傷痕涉及藝術倫理。我可以去談,但那是把鋒利的刀。藝術可以引起人們共鳴,同時也是危險的。」而他希望盡可能不去傷害事件相關者,哪怕只是觸景傷情。

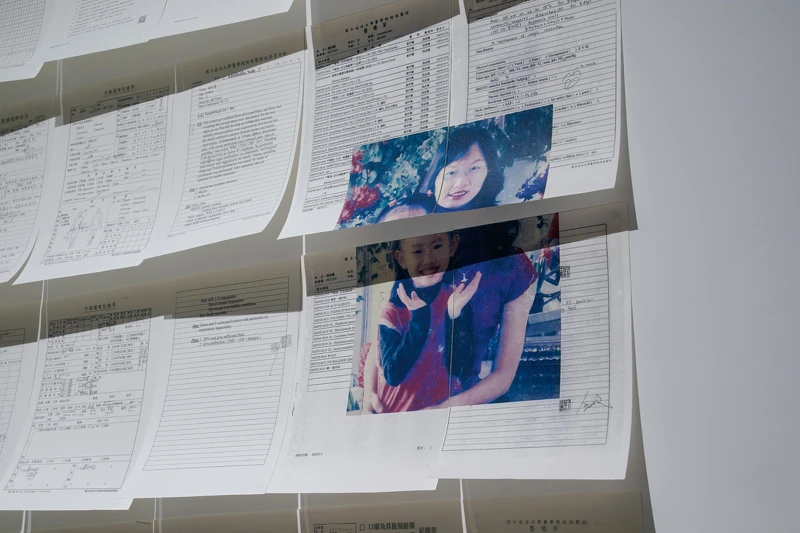

沒辦法代替孩子疼痛的母親需要承受的,遠比遺忘三歲的自己更加強烈,楊佳馨思索著如何與母親一起面對。以病歷號《08773545》為名的大型空間裝置作品,奠基於長達460頁的個人病歷,是他花了兩年蒐集自己三歲到23歲共五次的手術史。楊佳馨將照顧者與被照顧者的痕跡覆寫上去──自己的日誌與母親曾經的字跡,彷彿醫生的註記⋯⋯「你會看見我母親的字跡談及兒童自殺防治、如何教孩子治療自己的創傷。」臨近過死亡,渴望生存下來的楊佳馨也分享,如果在創作之前,沒辦法離開創傷當下的狀態,他會停止去做。「要好好對待自己。情緒的狀態會日漸豐盈,不致讓身心疲憊。」

要好好對待自己。情緒的狀態會日漸豐盈,不致讓身心疲憊。

如果有什麼可以分享給正經歷創傷的朋友,他認為好好感覺很重要。「如果是疼痛,那就感覺正在疼痛。無論是快樂或悲傷,當你意識到某些感覺存在,它就已經開始慢慢消散了。」

持續思索如何走下去的他,目前正在做的最新作品關於身體與家的記憶,十月會在臺南家屋的改造空間展出。他以兒時乘坐機車往返雙親離異後的家作為創作根基,溯源15年來,消逝於記憶中的街道風景,並記錄下地景變遷,將其展示於家屋空間中,塑造牆內外與心靈場域的對話。

「我的創作永遠都在追尋那個遙不可及的彼岸——關於健康的意象與定義。」楊佳馨說。他選擇以後設的角度思考,不斷用物料材質描繪出事件發生後的各種狀態,不僅是對生命經驗的淨化,也藉由喚起多重感知,超越受傷的當下。而創造比耽溺更有力量。

──2025年10月號《美麗佳人》Special Report,〈以愛離析,擁抱生命現場|楊佳馨〉

延伸閱讀: