《我家的事》導演潘客印把鏡頭對準自己成長的彰化社頭,用家鄉的老屋與織襪機聲,拍出一個平凡卻不平靜的家庭。那些細節太熟悉了,包含飯桌上的沈默、門口的鞋櫃、誰也不願先開口的尷尬氣氛,每個畫面都像我們記憶裡的那棟老房子,也讓影迷和觀眾們,在最真實的家庭面前,一邊被刺痛,卻也同步被「愛」來自我修護。《我家的事》為什麼能受到金馬多項大獎入圍的肯定?此篇就帶大家看這部電影的魅力與評價。

評價1. 導演用一棟老房子,拍出整個台灣的心事!

《我家的事》是導演潘客印的第一部劇情長片,靈感來自他家鄉彰化的真實記憶。片中那棟老屋不是美術搭景,而是他長大的地方。導演回到那裡拍攝時說:「我只是想看看老屋現在還在不在。」結果拍著拍著,回憶和現實全都湧上來。電影中四位主角分別以「春、夏、秋、冬」命名。姊姊小春、弟弟夏仔、母親阿秋、父親阿冬,代表生命循環與家族流轉;同時,電影的每個章節也都以不同角色視角切入,包含有成長、有衝突、有愛也有懊悔,用四個季節組成一個家庭,有時間上的暗喻,也暗示著每個季節所代表的角色個性不同。

而《我家的事》最有趣的部分可說是導演沒有追求宏大的敘事,而是用生活細節講故事,像是畫面中母親一邊織襪一邊顧小孩、父親沉默地抽菸、姊弟在騎樓吵架又和好,這些情節真到讓人懷疑,這好像就是我家裡裝著一台攝影機,電影的每分每秒都在訴說「我們家的故事」。

評價2.「全家」都入圍金馬!證明有好演技和好的劇本,才能成就大作

今年的金馬入圍名單公布時,《我家的事》堪稱最大驚喜,因為藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、姚淳耀,幾乎全家都進榜,對觀眾來說這不僅僅是一個作品的肯定,更像是演員們在金馬獎上會再來一場真正的團圓。

藍葦華飾演父親阿冬,是典型的台灣爸爸,他愛家、負責,但也有自尊與無力,那種想要好卻越做越錯的掙扎,他演得讓人心疼;高伊玲飾演母親阿秋,則用極細膩的表演,撐起了家庭的核心,她不是溫柔的傳統母親,而是一個被責任壓得喘不過氣、卻還是努力撐住的女人,而爸爸媽媽這兩人之間的張力,也是撐出了全片最強戲劇力,每一次爭執、每一個眼神都像刀子,割進觀眾的記憶裡,高伊玲憑此角色拿下台北電影節影后,如今再戰金馬,被視為本屆最大熱門之一。

評價3. 從短片《姊姊》到長片《我家的事》,故事更完整也更深刻

許多人不知道,《我家的事》其實來自導演早期的短片《姊姊》,當時他就與同樣的演員合作,短片講述姊姊與母親的祕密,而長片則把故事擴寫成整個家庭的生命軸線,四個章節各自獨立又緊密連結。春代表探索與不確定,小春在成長過程中發現自己不是生母所出,身份動搖成為她的心結;夏象徵躁動與尋根,夏仔叛逆又孤單,踏上尋找真相的旅程;秋屬於母親,帶著收割與失落,她努力扮演好妻子與母親,卻逐漸在犧牲中迷失;冬屬於父親,是冷冽的季節,他的沉默是愛、也是逃避。電影最後沒有完美結局,反而留下許多空白,有人選擇原諒,有人仍在逃避,這種留白成為觀眾的思考空間,也讓《我家的事》更接近現實。

評價4. 高伊玲與藍葦華,把「夫妻」演成一種真實人生樣貌!

曾在採訪中提及,在拍攝前導演讓演員們在彰化老屋住了三天兩夜,大家一起煮飯、烤肉、聊天,彼此熟悉彼此的氣味,這份默契延伸到鏡頭前,讓角色之間的親密與矛盾都變得真實可觸。高伊玲曾說,她在詮釋阿秋時,幾乎以角色的身分生活了一個月,她記錄每個日常情緒變化,讓表演自然流動,不靠眼淚博同情,而是用呼吸和停頓讓觀眾共感;藍葦華則在角色裡挖掘出「失敗男人」的尊嚴,他讓父親這個角色不只是壞脾氣或賭徒,而是一個被現實逼到牆角的普通人,他說:「我拍完才發現,我演的不是某個父親,而是我們這一代男人的模樣。」

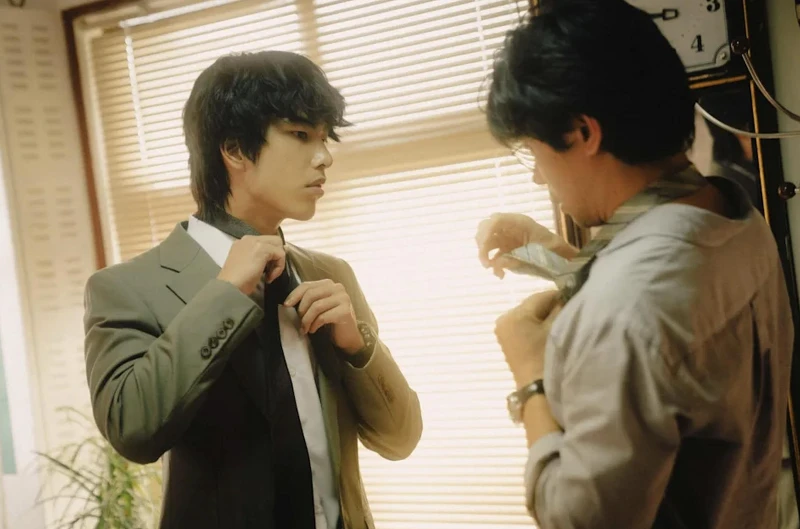

評價5. 年輕一代也很真實!曾敬驊與黃珮琪是大家的青春傷口

曾敬驊飾演的夏仔,是全片的「鏡子角色」,他不斷追問自己從哪裡來,也在對父親的恨與愛之間擺盪,那種青春的混亂與倔強,被他演得極有層次,曾敬驊從《刻在你心底的名字》以來持續進步,這次讓人看到他真正的成熟;黃珮琪飾演的小春則用極度壓抑的方式演出,她外表開朗,其實背負著身份祕密的焦慮,她的表情細微到幾乎無聲,卻能讓觀眾在那個眼神停頓時感受到窒息,這樣的演出,也是她入圍金馬女配角的最大原因。

評價6. 從彰化老家走向世界!《我家的事》獲得國際影展的雙重肯定

《我家的事》不只在台灣受到熱烈討論,也成為國際影展的新焦點,電影在大阪亞洲電影節舉行世界首映,獲得影展競賽單元入選,隨後前進紐約亞洲影展,一舉拿下最佳劇情片獎。近期更入選聖地牙哥亞洲電影節「Asia Pop!」單元,成為國際觀眾眼中的「台灣代表作」。外媒也評論形容它是「柔軟又勇敢的作品」,沒有用哭泣博取同情,而是用沈默說出真話,家庭是所有文化都懂的語言,《我家的事》讓世界看見台灣電影在地卻普世的力量。

評價7. 電影細節都處理得很好!盧廣仲的〈一路順風〉唱進心坎,就連海報也有秘密?

不得不說,盧廣仲演唱的電影主題曲〈一路順風〉,也是一聽進心裡。這次的〈一路順風〉延續他一貫的真誠與台語的溫度,歌詞沒有華麗詞藻,卻能瞬間讓人想到離家那一刻,父母在門口說的那句「路上小心」,導演在看完初剪後只花一天就決定用這首歌,他說:「這首歌就像電影的延伸,是家人之間最後那句不敢說的愛。」盧廣仲也因此入圍金馬最佳原創電影歌曲。他自己笑說:「這次不是為了票房寫歌,是為了家寫歌。」

此外,《我家的事》電影國際版海報由設計師方序中操刀,畫面是一張全家福,地上用手繪線條描出房屋輪廓,象徵家庭關係的堅固與脆弱,色彩隨四季漸層,呼應角色的名字,也暗示情感的流動,這張海報的概念,就像電影想說的一句話:「越親密的家人,越可能彼此誤解。」

評價8. 預告就讓人熱淚盈框,為什麼這部電影會讓人想哭?

《我家的事》最動人的地方在於,它不談理想的家庭,而談真實的家庭。每一段關係都有裂縫,但也都有被理解的可能,片尾那句台詞「你知道我們是多拼命,才成為一家人嗎?」像一記重拳,打在每個觀眾心上,因為我們都知道,家不是理所當然的,它需要時間、包容與挫折的淬煉,或許每個人不會這麼早就理解「家」的意義,但總有一天你會發現,家人之間的愛不是大聲說出來的,而是那些沒說出口卻依然在的關心,這就是台灣家庭「愛」的真實模樣。

當片尾那句「幸好,我們是一家人」,觀眾的哭的原因不是悲劇,而是為那種被理解、被接納的微小幸福,讓最平凡的家庭,打造出最不平凡的感動。《我家的事》或許沒有告訴觀眾該怎麼當父母、怎麼當孩子,但它讓我們重新理解「家」這個字真正的意思,家不完美,但正因為不完美,才會讓我們一次又一次的回去。

延伸閱讀: