關於《如果我不曾見過太陽》的劇情脈絡、角色關係與卡司亮點,本篇文章帶你一次看懂,同時也會分析曾敬驊這次的演技突破,以及為什麼大家都在問「李沐到底是人是鬼」,如果你還在猶豫要不要追,或已經看了前幾集卻覺得有點混亂,不妨藉由這篇文章,讓你更好的入坑。

延伸閱讀:

- 《如果我不曾見過太陽》演員親揭第二部看點!曾敬驊:「多數時候真的沒有選擇」、李沐:「至今仍不敢看侵犯畫面」

- 《如果我不曾見過太陽》第二部預告釋出,5 大預測看點:為了幫助愛人解脫,會是李壬曜殺了江曉彤嗎?

- 《如果我不曾見過太陽》分集劇情 不願公開的殺人動機,隱藏懸疑的秘密,陽光少女與暗黑少年的相遇,結局卻是心痛的悲劇

看點一、暗黑校園純愛外殼下,其實是青春創傷的解剖

《如果我不曾見過太陽》是 Netflix 推出的台灣原創影集,由《想見你》班底再度合作打造。導演是蔣繼正與簡奇峯,編劇由林欣慧和簡奇峯聯手,加上製作人麻怡婷坐鎮,從一開始就不是小成本的小品,而是設定成「年度壓軸暗黑校園懸疑劇」,故事表面看起來很類型化,有連續殺人、有辦案、有鬼影、有校園純愛,標籤貼起來非常好懂,實際看下去才發現,這是一部青春創傷的台劇。

《如果我不曾見過太陽》一開始也不急著丟出一堆震撼反轉,而是用很多回憶、訪談、夢境,把一個問題少年的人生拆成好幾個時間點來看,你會看到他怎麼在家暴環境裡長大,怎麼在學校被標記成「不正常的人」,怎麼在所有人選擇視而不見之後,慢慢走向社會新聞標題上那個駭人的名詞,所以即使官方宣傳會強調這是「暗黑校園純愛懸疑復仇影集」,但看完你會發現,懸疑和復仇其實是包裝,你更加好奇裡面飽受霸凌的主角們,到底是為什麼才會被這社會貼上標籤?

看點二、《如果我不曾見過太陽》劇情簡介:從暴雨連環殺人案,到被掩埋的校園往事

故事從一場大雨開始。在 2014 年的某個雨夜,一名年輕男子走進麵店,安靜地坐下來吃麵。畫面一轉,老闆倒在血泊中,雙手還緊緊抓著相框。警方及媒體很快把這連串在雨天發生的案件串在一起,替兇手取了一個聳動的名字,叫作「暴雨殺人魔」。這個人叫李壬曜,二十五歲。他主動向警方自首,坦承自己就是那個殺害多名高中同學與其他受害者的連續殺人犯,甚至連殺害父親都一併供出。最詭異的是,他對犯案過程毫不隱瞞,卻始終對真正的動機保持沉默,只丟下那句幾乎像在挑釁的理由︰「因為我討厭下雨天。」

時間再往後推到 2023 年,故事換到另一個視角。紀錄片工作室的助理周品瑜,接到主管任務,要拍出一部能刷爆點閱的真實犯罪紀錄片。她被要求以女性視角寫信給壬曜,沒想到這一步真的奏效,壬曜多年拒絕訪談,卻只回應了她的請求,同意讓她進監獄拍攝。

從這裡開始,劇情在三條時間線之間來回切換。

- 一是 2007 年的高中時期,觀眾跟著年輕的壬曜回到那座看似普通、實際上危機四伏的校園。那裡有天台上跳芭蕾的少女江曉彤,有輔導室裡自稱「站在學生這一邊」卻選擇忽略真相的老師,也有一群看似正常的同學,背地裡進行著殘忍的霸凌與羞辱。

- 二是2014年的雨夜命案。每一宗被報導成「駭人聽聞」的案件,都對應著壬曜心裡某一塊碎掉的記憶,有的是網紅失蹤,有的是同學被追殺到樹林,還有塑膠桶裡被分屍的無名遺體。這些暴力行為看似冷血,實際上背後都連著當年校園裡發生卻被蓋過去的事。

- 三則是2030年的紀錄片拍攝現場。周品瑜一邊和壬曜對話,一邊開始做惡夢。她在夢裡看到自己與壬曜穿著現代服裝親密擁抱,也反覆看見一位穿著高中制服的神秘少女。夢境與現實越來越難分,她搬進的新公寓被鄰居指認是凶宅,她在鏡子裡看見「不是自己」的影子,走到火車月台時竟然差點被未知力量推向軌道。那個糾纏她的身影,叫作江曉彤,她是壬曜高中時期唯一的光,也是這個故事背後真正的核心。

隨著調查深入,周品瑜意識到,曉彤可能並不是單純的受害者,而是整件事裡最沉重的祕密。她開始懷疑,自己是不是已經成了曉彤完成「未竟之事」的容器,而這一切會不會和壬曜遲遲不肯說出口的動機有關。

看點三、《如果我不曾見過太陽》角色亮點:每個人的靈魂都帶著裂縫

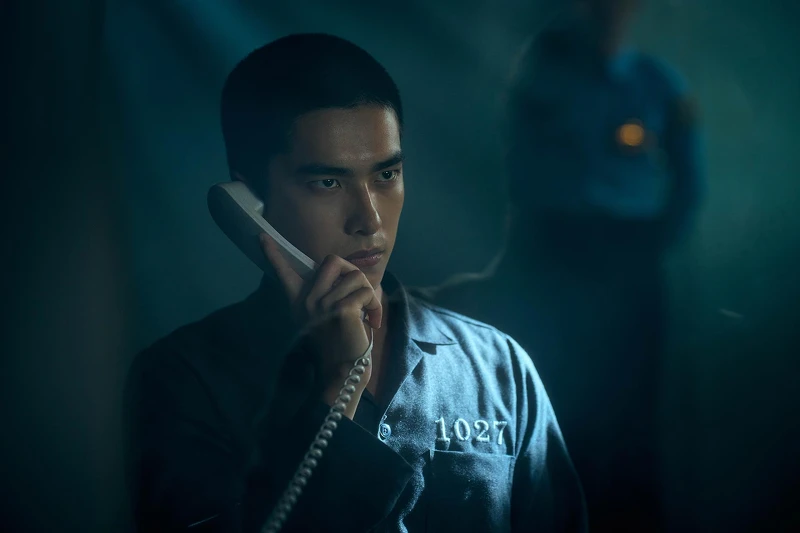

李壬曜由曾敬驊飾演

他是故事的起點,也是所有線索最後會收斂到的人。表面上,他是媒體口中的冷血連環殺手,雨夜裡穿著深色連帽外套悄悄出門,彷彿只是在處理一件例行公事。可是在回憶線裡,他只是那個被家暴和債務壓著喘不過氣的少年。父親長期對母親拳打腳踢,欠下一堆債,債主當著他的面用各種侮辱性字眼攻擊他;母親一邊挨打,一邊又死守「他是你爸」這句話,無法真正帶著孩子離開。壬曜在家裡得當半個大人,在外面卻還是被同學當成垃圾一樣對待,長期這樣活著,最後走向極端,其實並不令人意外。

江曉彤由李沐飾演

是壬曜生命中的太陽,也是整部劇最讓人心痛的存在。她在高中時是努力向上的芭蕾少女,家境普通,卻很認真地想在舞台上站穩。為了體重控制,她寧可把媽媽準備的便當拿去給壬曜吃,雖然最後沒忍住,還是買別的食物填飽肚子。她在天台上跳舞時,整個人像蝴蝶一樣輕盈,卻同時背著舞蹈班的競爭、同儕的嫉妒、對家人期待的愧疚,以及後來逐漸被揭開的霸凌與性暴力陰影。她是壬曜眼中的「光」,卻也是被這個世界狠狠熄滅的光。

周品瑜由江齊飾演

身份是紀錄片助理,也是觀眾最容易投射的角色,她本來只是抱著「希望這次拍到好題材」的心情接這個案子,沒想到卻一步步被捲進壬曜和曉彤的過去,她搬進凶宅、作惡夢、看到幻影、差點自殺,最後甚至開始懷疑自己是不是被附身,她一方面想挖出真相,一方面又漸漸意識到,自己可能正替一個死去的少女完成復仇。

另一個不容忽視的人物,是程予希飾演的賴芸蓁,她和壬曜之間有一段十分微妙的關係,兩人既像盟友又像互相拉扯的枷鎖,她曾經對壬曜說出那句刺耳又心碎的話︰「你難道就不能一個人安安靜靜地去死嗎。」光是這句台詞,就足以顛覆觀眾對他們關係的想像。

馬志翔飾演的大偉哥

則象徵著媒體那條冷酷的視角,他理解觀眾想看的,就是最直白的血腥與動機,所以在訪談時會刻意用帶刺的語氣逼問壬曜,想從他身上挖出一個可以當作標題的理由,他在片場的存在感很強烈,也讓劇集多了一點對紀錄片倫理與獵奇視角的反思。

再加上姚淳耀、江宏恩、陳孝萱等資深演員,分別飾演討債集團、加害者與心碎的家屬,讓整個世界觀看起來更完整,也更殘忍,這些人物有的戲份不多,卻常常在關鍵時刻補上一刀,讓你突然理解某個角色為何會走到今天這一步。

看點四、曾敬驊演技大突破,連續殺人犯被他演出真實的人味

說《如果我不曾見過太陽》將是曾敬驊的人生代表作之一,真的一點也不誇張。這個角色難度在於,他必須同時讓觀眾相信兩件事,第一,壬曜真的有能力在雨夜冷靜殺人、分屍、善後,一點都不手軟;第二,他並不是天生冷血,而是從一個努力求生的少年,一路被逼成今天這樣。

曾敬驊把大部分情緒壓在眼神和極小的表情改變上。像是在輔導室被追問時,那句「因為我討厭下雨天」說出口前,他眼神短暫飄移的瞬間,你會感覺到這不是一個真正的理由,而是他刻意丟出的一面牆。回到家被母親誤會、扇巴掌那場戲,他整個人像被抽空一樣,站在走廊上只剩下空洞,卻又好像在用力把所有情緒吞回肚子裡。到了監獄裡,他看著周品瑜的眼神,更像是在確認一個早已失去卻沒有好好告別的人。這些都不是大張旗鼓的演法,卻讓角色變成一個非常立體的存在。觀眾在看他的時候,很難單純用「壞」或「可憐」去概括。你知道他做的事情無法被原諒,卻也忍不住想問一句,如果當年有任何一個大人願意真正伸手,他是不是就不會變成今天這樣?這種讓人卡在中間、不知該怎麼評價的感受,其實就是這個角色最可怕也最迷人的地方。

看點五、李沐是人是鬼?「太陽」變成幽靈的過程,比任何鬼故事都更殘酷

再來一定要說的是李沐。在壬曜的回憶裡,江曉彤是那個會主動遞出便當、在天台上跳芭蕾、對他露出陽光笑容的少女。她不是那種完美無缺的夢幻女神,而是有點嘴碎、很愛吃,卻又對自己要求很高的普通高中生。也因為這樣,她的出現才會那麼有說服力地成為壬曜生命中的「光」,讓他第一次覺得自己好像值得被好好對待。

然而當時間來到 2023 年,曉彤再出現時,整個氛圍完全不同,她不再站在日光底下,而是在雨夜街角、在公寓的鏡子裡、在攝影機畫面裡,靜靜地、沒有表情地看著周品瑜,這也是為什麼大家一直在問「她到底是人還是鬼」。劇集刻意拖很久不給明確答案,讓觀眾跟著周品瑜一起掉進那種「我到底是生病了,還是被附身」的混亂。

李沐在這裡的表演,很難單純用「鬼片演技」來形容,她不是要嚇你,而是要讓你感覺這個人明明應該還在青春裡,卻被困在某個時間點,動不了、也回不去,最讓人難受的是,那雙破碎的眼神。當她出現在周品瑜身後,低聲問一句「你在找我嗎?」,你會意識到,比鬼影更可怕的,是這個世界上一大堆被當成小事的惡意,最後逼得一個原本可以一直跳舞的少女,只能用這種方式存在。

看點六、校園暴力、性侵、家庭暴力都在,畫面嗜血不只因為殺人

很多人看完都會說,《如果我不曾見過太陽》真的很黑暗!但不單單只是因為殺人血腥畫面,而是因為它幾乎把所有會讓人窒息的現實問題全都拉進來。

在家庭部分,劇集直接把家暴拍得非常赤裸,父親的拳頭、債主的踐踏、母親的崩潰,全都沒有被美化,壬曜不只是旁觀者,他也是被罵、被推、被當成「該負責的人」的那一個,那種被迫扛起一切又毫無選擇權的感覺,很多來自失衡家庭的觀眾大概都會很有共鳴。

校園裡的暴力,則不只是你想像中的那種在廁所裡被圍毆而已,包含桌上的塗鴉、走廊裡的耳語、老師口中「我們一定會保護你」的空頭支票,甚至是整個班級對某個人的集體冷漠,都是暴力的一部份,更可怕的是,當這些東西累積起來,卻被校方和家長用一句「青春期難免」帶過,真正受傷的人反而再也沒有說話的空間。

劇裡也不迴避性侵與權力不對等這一塊,即使多半是用暗示的方式呈現,你仍然可以清楚感受到,那些被摸過界、被威脅、被拿手機拍下來的瞬間,對一個高中生來說,可能就是整個人生開始崩壞的起點,當這些創傷沒有被正視,最後變成了仇恨、變成了復仇、變成了殺人,觀眾很難再用一句「他變壞了」輕易下結論。

至於真正的血腥場面,像是麵店老闆倒地的畫面、樹林裡的追殺、塑膠桶裡被分屍的肢體,當然也足夠衝擊,但看完之後,你大概會發現,這些畫面之所以讓人覺得嗜血,是因為它們其實只是最後的結果,真正鋪路的是前面那一整段長期、細碎又被忽略的暴力。

看點七、評價兩極?整部劇步調不快,但沈重情緒會被拖著走

老實說,這部劇的節奏並不是每個人都買單,有觀眾會覺得,支線有點多,有些角色只出現一下下卻佔掉不少篇幅,加上劇裡有不少對白偏向解釋性,會讓人有種「編劇在替觀眾畫重點」的感覺。另外,紀錄片線、校園線、靈異線交錯在一起,有時候節奏略顯拖沓,想看爽快破案或一集一大反轉的人,可能會覺得有點不耐,但換個角度看,如果你把《如果我不曾見過太陽》當成一場長時間的心理解剖,而不是單純的懸疑破案劇,這些「慢」其實也有它的意義,讓觀眾有時間感受那些看似不起眼卻很真實的傷口。

但倘若你正想開始追這部劇,或許可以帶著幾個期待進去,先不要期待每一條線都被收得一百分漂亮,比較像是,你陪著這些角色走過一段痛苦的路,看他們怎麼在幾乎沒有選擇的環境裡,做出一個又一個會被大人評價成「錯誤」的選擇,中間你可能會生氣、會心疼、會對某些角色又愛又恨,但這些情緒,反而是這部劇真正的價值所在。

延伸閱讀:

- Netflix《如果我不曾見過太陽》:層層疊疊的惡與恨,讓零零落落的善與愛僅能慘遭摧殘

- Netflix《如果我不曾見過太陽》線上看播出時間?劇情演員預告亮點整理,《想見你》團隊懸疑復仇台劇

- 《如果我不曾見過太陽》結局!第一部彩蛋+伏筆解析:江曉彤沒死?周品瑜、江曉彤、夏天晴根本是「同一人」?