由連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」,今年邁入第三屆,以「拍楸 ——你的海洋,我的陸」為主題,展期從9月5日開始到11月16日,共73天是歷屆最長,邀集來自台灣、日本、韓國、香港、馬來西亞、澳洲、美國、西班牙與加拿大等9個國家與地區、至少55組國內外藝術團隊,於四鄉五島展出超過50件作品,是台灣規模最大的跳島藝術慶典。

以五屆十年為計劃的藝術島,慢慢耕耘的長期計畫,就像外來的風,將各方事物吹到在地的土,持續將各種可能的連結帶進島上。今年藝術島持續與許多大眾生活中常見的品牌跨界結合,例如全家便利商店、臺虎精釀、iPASS一卡通、去趣、yoxi、iRent,還有馬祖人引以為傲的馬祖高粱。即使不曾踏上馬祖,也能在生活中感受到藝術島的存在。

2025第三屆馬祖國際藝術

最大亮點之一:首次啟動國際徵件,建構冷戰文化地景的國際識別

今年馬祖國際藝術島最大亮點之一,是累積前兩屆的口碑與經驗後,首次啟動國際徵件,共獲得213件六大洲各國藝術家的參與。其中加拿大籍的台裔創作者李佩珊,將在南竿26據點展出《不是誰的棋子,我們是…》,讓世界看見權力對弈下,「棋子」們獨特的美麗與哀愁。

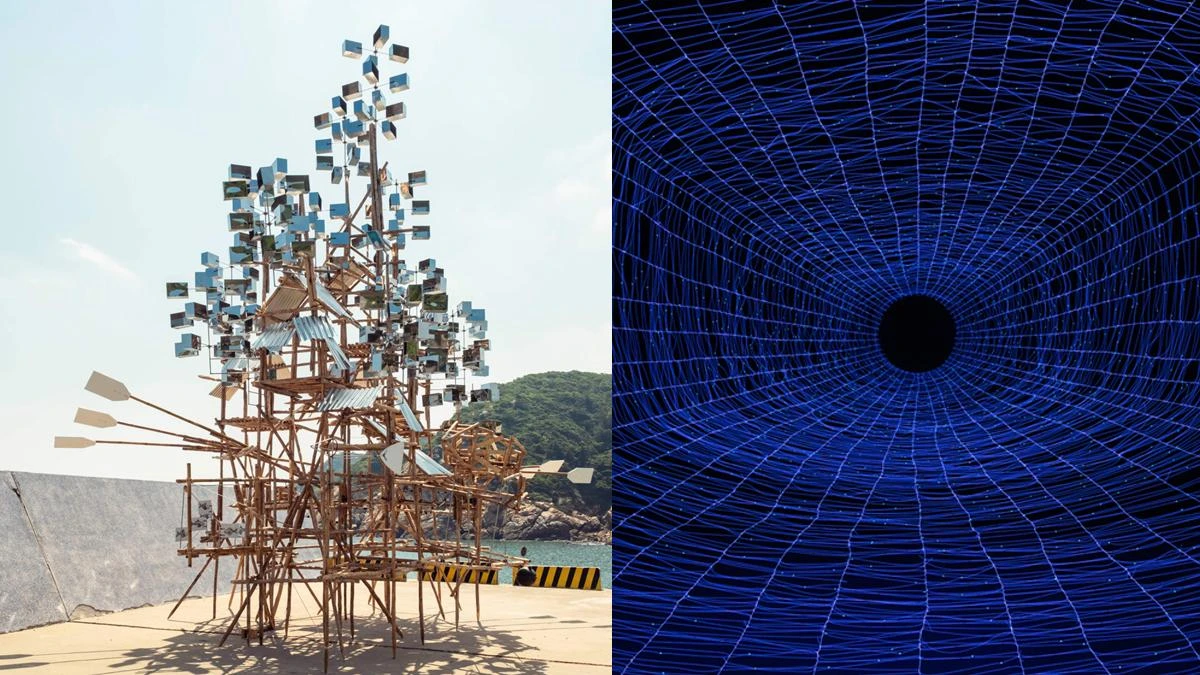

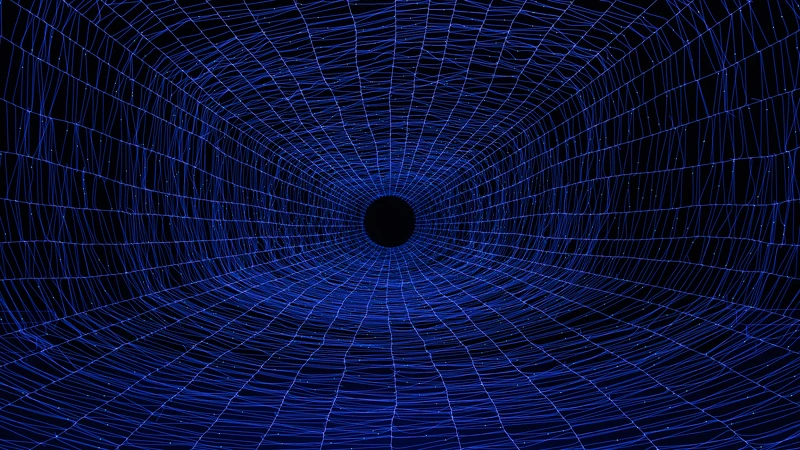

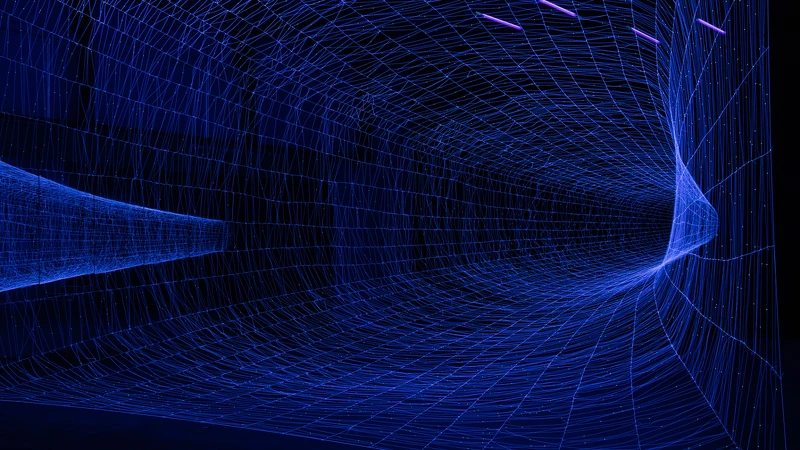

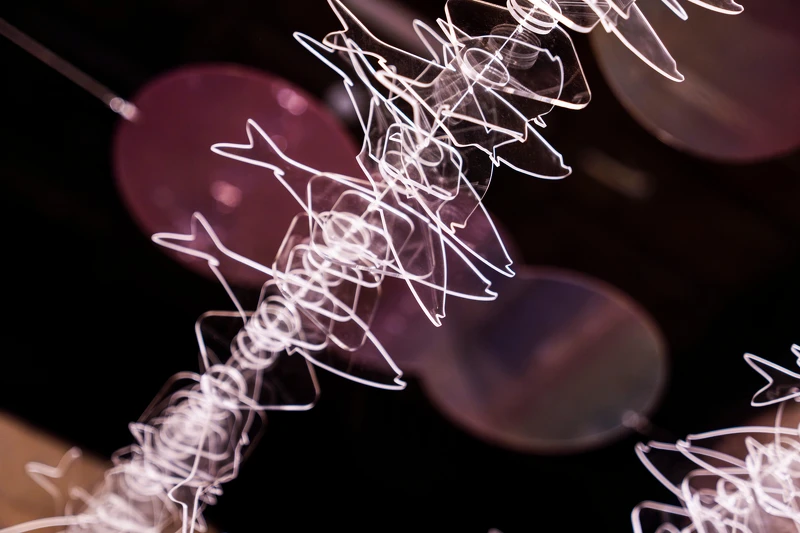

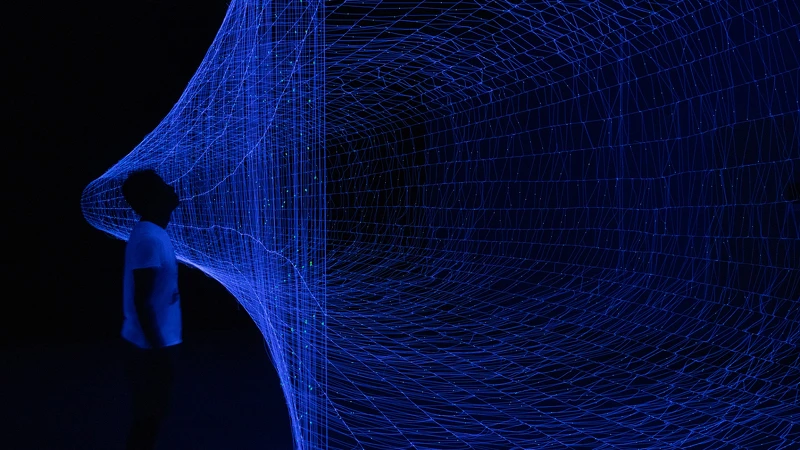

日本的藝術家雙人組米谷健、茱莉亞(Ken Yonetani & Julia Yonetani),在南竿山隴排練場展出《生命之網》,以釣魚線為媒材,頌揚世間萬物生命系統緊密不可分割,也說明人類與海洋之間的相互依存。

台灣藝術家彭雅倫則以《白馬非馬》為題,在南竿梅石營區特約茶室,探討女性角色在島嶼的生命敘事與記憶。

除了徵件作品之外,亦有西班牙藝術家胡安.薩摩拉(Juan Zamora)遠眺北竿島的《夢之亭》,透過潛意識的夢境,映照出馬祖島嶼的自然與歷史,邀請觀眾感受與海洋同夢共眠的空間經驗。

日本藝術家木村崇人《和兩座島嶼一同化為雲朵的日子》攜手東莒與男木島舉辦共創工作坊,製成乘載兩地夢想和祝福的藍曬風箏,透過藝術連結台日跨國的美好情誼。

加拿大藝術家 Pierre & Marie 則在西莒展出其吸睛代表作《Big Other》,帶領我們重新觀看與反思島嶼邊界與他者的關係。

年度主題:「拍楸──你的海洋,我的陸」

「拍楸」(pha-jiu)源自閩東語,是一種世代傳承、需集結眾人之力的捕魚工法,每年8、9月,全村動員邀請眾多男丁勞力,連續出海十多天,將巨大的竹樁打入海底,為漁網定錨,也為來年的豐收打下基礎。

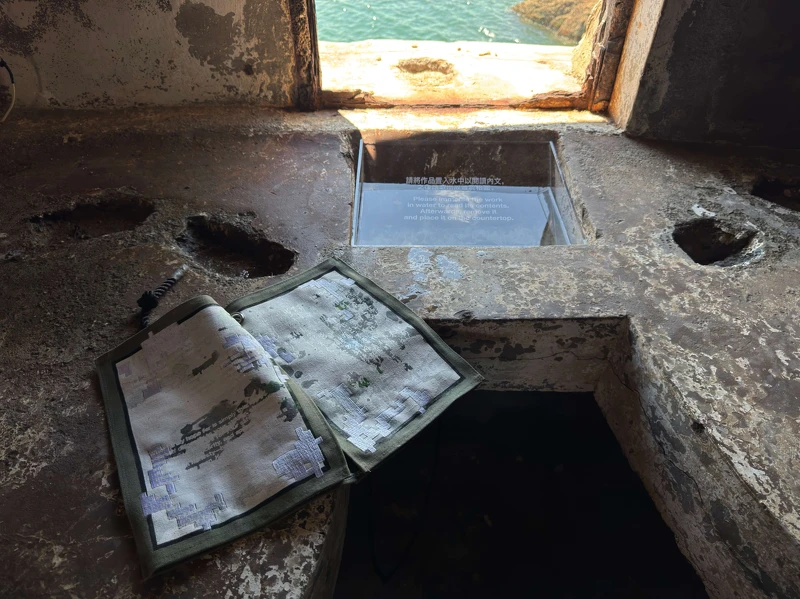

策展人那高.卜沌(Nakaw Putun)以「拍楸:一個網目養一個人」為題,展現討海人的生計型態、工藝技藝與生態知識。延續常設經典作品伊祐.噶照(Iyo Kacaw)《海就是我的陸》的海洋精神,另外也邀請竹編藝術家甘銘源在鐵板澳口帶來竹編大型裝置《拍楸-簍光・竹影》,馬來西亞藝術家朱威龍亦在山隴澳口以風動裝置《漁夢》重構馬祖漁村的意象,呈現過往漁人順應海流、與海共生的記憶。康雅筑《解編那回返之徑》在牛角澳口呈現,聚焦女性在漁村生產中不可或缺的勞動與編織智慧,也撐持起網目之間的關係網絡。

此外,藝術家劉致宏與策展人黃貞燕、郭美君共同策劃民俗文物館特展「十人十海」,由原典創思統籌執行,邀請音樂製作人張子霽、攝影師張良一,分別以聲音影像補捉馬祖人、海、漁的聲音地景與日常風景,並與地方師生共創描繪馬祖常見漁種,傳承地方漁業的文化記憶。劉致宏也在橋仔五間排延續其過往兩屆《漁火》、《漁光》的創作脈絡,推出新作《漁汐》,以草繩編結技藝串連潮汐、日光與水下漂浮的意象,探索拍楸文化中的物質語言與手工痕跡;另一件作品《魚漬》則轉化魚露與做鹹文化,呈現海洋記憶的味覺符號。

馬祖國際藝術島以雙年展節奏,走入第三屆動員跨村落、跨世代、跨部門的力量,編織出馬祖自己的文化語言。今年策展聚焦於三大主軸:「前線馬祖」、「島嶼的馬祖」、「海洋的馬祖」,從討海的網目到藝術的網絡,將海洋智慧、前線記憶與在地文化交織成一場跨越歷史與未來、自然與社群的文化行動。

主軸 1:「前線的馬祖」|從冷戰時期的台灣前線,到當代的故事

回應「拍楸」的精神,這份同島一命的集體經驗,如今轉化為藝術轉譯的擴大參與。馬祖作為冷戰時期的台灣前線,島嶼承載了特殊的戰地文化與國際局勢交織的歷史。今日,藝術島將這些前線故事轉化為策展的田野、脈絡及創作現場,讓邊陲據點搖身成為文化節點,帶領觀眾重新理解外來勢力在地留下的痕跡,並開啟與世界對話的可能。

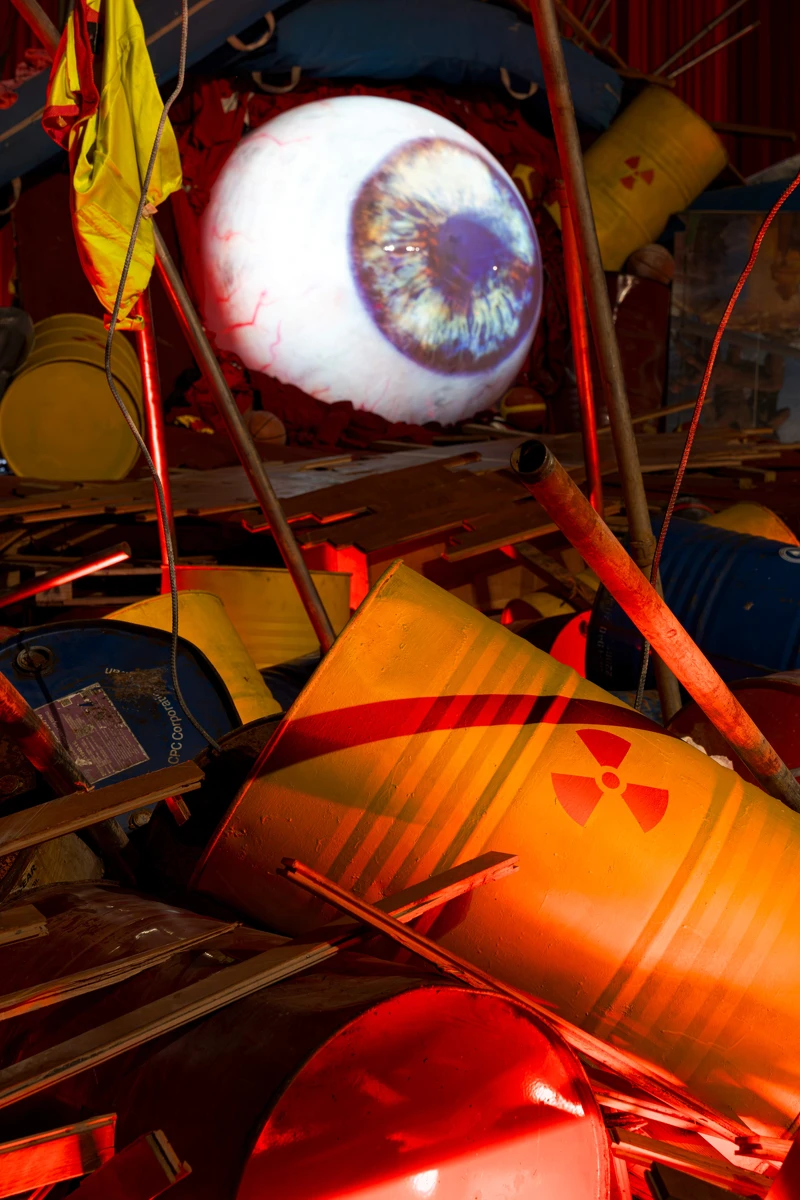

南竿舊體育場在拆除改建前最後一次開放,由長期關注地緣政治及能源環境議題的日本重量級藝術家柳幸典,帶來其經典代表作《哥吉拉計畫 ー 健康島嶼幸福馬祖》,將廢棄的舊體育館改造為獨特的空間經驗,形塑新的地景記憶。透過凝視作品中央眼球的「虹膜」,觀眾將看到廣島原爆與太平洋核試驗影像,與龐大的空間裝置互文:影像承載全球災難記憶,物件映照馬祖在地經驗,由大量改塗以核能警示黃色的廢棄燃料桶組成,結合台電提供的廢棄電箱、電桿、管線,及體育場角力墊與回收場收集的舊衣、洗衣機、腳踏車、漁船等物件,將地方集體經驗納入全球地緣關係下的能源災難史對話。兩者交織出制度與日常的張力,讓觀眾在此同時凝視歷史與當下。

西莒「西方公司」的進駐到後期美軍顧問團的南竿駐紮的歷史脈絡,也成為關鍵議題。在過去前線電影院所在的西莒中正堂,國際級藝術家陳界仁展出《帝國邊界II-西方公司》,透過半虛構自傳的尋父旅程,重返冷戰時期「西方公司」的寓意現場。加拿大藝術家 Pierre & Marie 在西莒多處歷史場域展出《Big Other》,引領觀眾反思島嶼邊界與他者的關係。

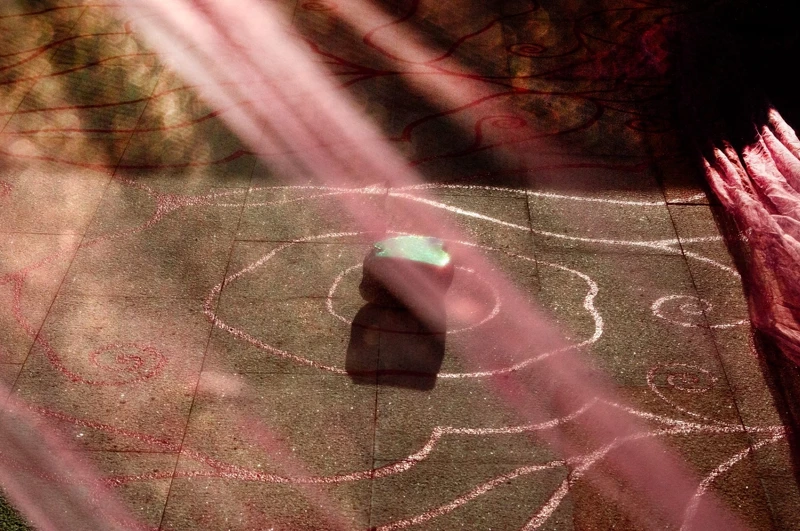

另一條敘事線索從戰地政務下的日常敘事顯影出發。馬祖日報故事館中,吳柏葳的照相館裝置《行吧行吧,依哥依爸》邀請觀眾重返戰地政務時期的軍旅紀念及全家福場景;在53據點中,策展人洪榆橙策劃「穿越蟲洞的書信——致外島時光」,展出張致中的《家書》,以感濕油墨呈現軍旅書信的浮現與消逝。

日本藝術家狩野朋子與中坪多恵子的《馬祖島來信》,則結合徵集而來的書信、古老羊皮紙與手工明信片,並融入 cajon 木箱鼓的聲響巧思,將隻字片語化為感官體驗。觀眾可在營舍中閱讀軍人書信,或於島民椅上親手書寫明信片,體驗寄信的情思;同時,《臨時郵政代辦所》也將巡迴各島,延續冷戰通信的文化記憶。

同樣回應戰地政務的,是艸非火團隊(辛綺、陳雋中)策劃的「儂客齊坐:燈火,莫透出去」。計畫與總營運團隊及在地店家合作,將藝術帶入餐廳與旅宿等公共空間。藝術家辛綺與設計師徐景亭亦分別於南竿、北竿、東引,以作品再現「燈火管制」的日常場景,讓冷戰陰影在今日化為獨特的文化風景。

曾獲 CNN、AFP 力推,北竿最具前線與歷史張力的空間的「軍魂電廠」今年再度開放,由台電公共藝術以「島嶼生息III:軍魂1975時間美術館」為題,邀集多組藝術家共同進駐創作,回應自1975年馬祖來電半世紀的時代記憶:一隱照明設計的《軍魂之光》、王榆鈞的聲音地景《洋放之後,轟鳴與防空洞》,再次鼓動電廠的心臟;驫舞劇場統籌的《時間行者》,將於 9–11 月周末帶來 11 組舞者的現地演出,接力帶領觀眾穿越光陰;電廠一樓更有攝影師阮義忠的作品投影《北竿1979》,映照往日北竿榮光。

同樣由台電公共藝術策畫的作品也延伸至其他據點與島嶼。北竿40據點中,張立人以《FM81.11》加長完整版與重返戰地;倪祥《「我是對的」外傳-[欠打]》則以荒謬視角回望備戰日常。而張立人的新作《島嶼敘事三則》則在東引展出與島民之間交織的故事。

![BE17_ 倪祥 Ni Hsiang《「我是對的」外傳 - [欠打]_I Am Right_ Side Story – [Needs a Beating]》 BE17_ 倪祥 Ni Hsiang《「我是對的」外傳 - [欠打]_I Am Right_ Side Story – [Needs a Beating]》](https://iam.marieclaire.com.tw/m800c533h100b0webp100/assets/mc/202509/68BFEE0DA514E1757408781.jpeg)

隨著南竿 26、53 與 77 據點於轉譯完工後首次全面開放,軍事據點再生與打開的能量得以完整呈現,各處據點轉譯的建築師透過不同的空間治理策略,將據點轉化為食藝空間、鋼琴吧、美術館等,藝術成為連結歷史、空間與未來想像的媒介。

據點內的創作更為這些空間注入新的生命。林銓居於坑道展出《菊花五千朵》,以數千朵陶瓷黃菊鋪滿地面,映照佈滿消音錐的砲台碉堡,象徵自 1949 年以來戰地歲月中無數青春與生命的犧牲。台裔加拿大藝術家李佩珊於南竿 26 據點推出《不是誰的棋子,我們是…》,讓觀眾看見地緣政治棋局下「棋子」的美麗與哀愁;韓國藝術家鄭然斗在八八坑道展出《第88號記憶的顫音》多頻道錄像,結合藝術家自身釀酒與從軍站哨的經驗,以其特有的詼諧創作手法,融入〈月亮代表我的心〉一曲,將釀酒發酵與火砲射擊做連結,轉譯邊境關係與前線生活記憶。

主軸 2:「島嶼的馬祖」|以藝術詮釋島嶼的迷人文化

語言、信仰、飲食、家屋與勞動,這些常民的生活語彙透過藝術轉化,重新詮釋島嶼日常及閩東文化認同。

北竿作為今年策展的重鎮,迎來《迴島嶼吧》策展計畫輪值,馬祖旅外攝影家陳敬寶重返北竿,以「神人之際,縹幻之島」為題,邀請觀眾與他共同踏上一場漫長的歸家旅程;他同時以藝術家身分,於坂里聚落展示最新《尋常人家》系列作品,透過八組地方耆老的影像,細膩描繪日常卻不平凡的環境肖像。

藝術家陳伯義於坂山大宅創作《擺暝嘉年華》,捕捉馬祖重要信仰慶典的影像紀錄。芹壁聚落迎來許家維曾登上威尼斯雙年展的《鐵甲元帥三部曲(龜島、靖思村、神靈的書寫)》及新作《御甲戲園》,回到藝術家創作初始的北竿正式展出;塘岐故事館則由林羿綺的《島上有聲,霧裡有人,夢中有神》以女性視角回望島嶼的神話與夢境。后沃聚落除了有陳以軒的《風化顯影》的實驗性攝影作品,捕捉島上的氣候與風化痕跡成為時間的影像語言之外,亦有陳伯義《據點的凝視》引領觀眾踏入過往封禁的15據點,以不同視角凝望射口外的島嶼日常;另外回應與延續歷屆藝術島的「轉厝計畫」,則有林聖峰的《海量》空間裝置,以高低錯落的酒甕,回應閩東家屋敘事與家釀記憶,串連海面端景、據點到聚落家屋的后沃空間路徑。

南竿同樣以多件作品呈現島嶼文化的厚度。馬祖雕塑家陳益輝在珠螺海灣長堤創作大型地景《築巢》,將過往軌條砦的冷戰語彙,轉化為馬祖人在不安定中謀求安居樂業的生活想像。梅石營區軍官特約茶室裡,彭雅倫《白馬非馬》探討女性角色在信仰與勞動中的身影,透過椅轎與織品創造獨特的身體經驗,讓觀眾親身領略身分轉換之間,那些只有神明知曉的女人心事;津沙聚落則有香港藝術家梁美萍帶來《海之瀝瀝》,以聽覺引領觀眾走入家戶和澳口的浪濤記憶。值得一提的是,喜愛藝術島海報的觀眾不妨走訪日光春和,攝影師鄭鼎在此展出延續第一屆至第三屆的系列攝影作品《鹹味的光》,搭配日光春和的大面落地窗海景,呈現更多攝影師鏡頭下更多迷人的島嶼風景。

乘夜船來到東引,馬祖女兒林美玲以《微光·記憶》描繪漁船歸港所見,中路上錯落老屋的光影;祥記商店內則有走路草農/藝團的《常備記憶》,運用軍糧罐頭、台灣芒果與貝類等意象,延續劉星佑京都攝影展《我的父親母親》計畫,回應冷戰時期國族與家庭間的張力。而在新臺馬輪航程中,觀眾更能聆聽由黃心健團隊監製,藝術家林強、Ryan J Raffa 共同創作的聲音作品《彼岸之聲》,自海上開啟一場聽覺旅程;黃心健團隊亦於南竿梅石有多組聲音、 VR動畫等多科技藝術裝置,延伸馬祖與世界的想像。

在東莒,「大浦PLUS」計畫邀集林詩樺《屋頂》與徐林均《東莒名品店》,以日常物件重新拼湊家屋內外的生活想像。其中《屋頂》藝術家特別以在地俯拾所得的素材,重塑空間與感官的邊界,讓光、水和風都進入其中,延續閩東家屋遺址的另一段生命。同時,新竹生活美學館更以「再來一次!」為題,邀請邱雍晉、黃建寰、李奕芃、倪苑茹、李語晨、鄭伊里等曾參與「藝術游擊」的藝術家重返東莒、西莒,以舊時物件或海廢,探索島嶼記憶。

此外,南竿與北竿各有一台「黃魚公車」行駛,由插畫家鄒駿昇設計的《島魚行旅》穿梭於島嶼之間,成為流動的藝術載體。追隨車身的黃魚環島奔行,彷彿連「追公車」的日常也帶著海的節奏與島嶼風情。而藝術島正是如此,讓馬祖以自身的語言與記憶重新敘述,透過藝術共創串連島民與關係人口,共同書寫島嶼轉身的故事。

主軸 3:「海洋的馬祖」|回歸當地本質,連結馬祖生活與世界的海洋

「海」是馬祖通往世界的道路,透過藝術島找回海洋文化流動的情感與認同,反轉以陸地為主體的思考;透過策展創作,讓集體潛意識與個體生命敘事重新接軌,也讓觀者反思人與萬物的關係與責任。

在南竿山隴排練場,日本藝術家雙人組米谷健、茱莉亞(Ken Yonetani & Julia Yonetani)帶來《生命之網》,以釣魚線編織出龐大網狀裝置,象徵世間萬物緊密相連,凸顯人類與海洋相互依存的關係。西班牙藝術家胡安.薩摩拉(Juan Zamora)則在北竿以作品《夢之亭》打造潛意識的夢境場域,讓觀眾遠眺海島景色,感受與海洋同夢共眠的空間經驗。日本藝術家木村崇人於東莒推出《和兩座島嶼一同化為雲朵的日子》,邀集東莒與日本男木島居民共創藍曬風箏,承載兩地的夢想與祝福,在天空中飛揚,象徵跨國情誼的連結。

回到南竿梅石士兵特約茶室,曹筱玥的作品《藍眼淚》以詩意裝置反思自然奇觀與地方羅曼史,將馬祖獨特的海洋風景轉化為浪漫與現實交織的文化符號。透過這些作品,海洋不再只是地理疆界,而是馬祖走向世界的文化橋樑。

2025第三屆馬祖國際藝術島,拍楸-你的海洋,我的陸

展期|2025/9/5-11/16

為了更深入體驗藝術島,不僅有鄒駿昇操刀的「黃魚公車」穿梭島際,更開發了官方專屬APP與多條主題導覽路線,並與多元品牌跨界合作,推出老酒茶葉蛋、限定啤酒、高粱紀念酒與一卡通等多樣化的聯名商品,讓藝術之旅充滿驚喜。展期間,還有優人神鼓、紙風車劇團等國內外表演團體帶來的逾15場精彩演出。

延伸閱讀: