每一條路,總有一個起點

每個職業的開始,往往來自一個單純的喜歡。林書緯記得自己幾乎是被家中的節奏推著向前——兩個哥哥在場上奔跑,他自然跟上,從團隊的配合與朋友並肩的愉悅裡,體會到協作的快感與成就。阿巴西的啟蒙則有明確的影子:國三那年,他因為欣賞Russell Westbrook而打開視界,爆發力背後的自律與狠勁,讓他第一次對這條路有了具體的想像。雷蒙恩回憶起小學四年級被教練欽點,越級參與學長的比賽;當他真正踏上場地、聽見觀眾席的躁動,心跳比哨聲還先一步到達終點,那是「我就要走這條路」的確認。在部落長大的高錦瑋,起點是源於父親帶他到球場的閒暇娛樂,進而勾起對籃球的熱愛,投入這個對自己日後影響鉅大的熱血運動。馬建豪的心動更直接——把球送進網心的瞬間,那份回饋清楚而即時;而吳曉謹則來自花蓮菁英盃看台上的震撼,當林志傑、田壘在場上恣意穿梭,他第一次理解了「自在」這個詞。高國豪笑說,最早只是與家人玩耍,但當他開始研究技術、發現可以把身體與球「合為一體」,那份可重複、可精進的樂趣,迅速變成了一種離不開的習慣。

熱愛在成長中轉變:從興趣到責任

熱愛的表現方式或許會改變,核心卻未曾走遠。林書緯把現在的自己形容為「把人放在更前面」——他談的不再是單場手感,而是與隊友一起經歷高潮與低潮時建立的信任,那份共同經歷使日常練習更有方向。阿巴西把這條路視作如同是照顧家人的方式,於是情感升級為承擔:「像最親密的伴侶,始終在身邊。」高國豪更是明白地說,喜歡之後是責任;好的表現,是對球迷與家人的交代,也是對自我要求的實踐。高錦瑋把轉變描述為「從興趣到改變人生,甚至進階到使命」:當你成為隊中的領袖,必須主動牽引氣氛、凝聚目標,學會在壓力中成長,並享受每一次解題。馬建豪的答案簡潔而堅定——到今天,他仍只想讓自己把球打得更好,自始至終都沒有改變這個信念;這份簡單,反而是最困難的紀律。吳曉謹則把焦點落在過程:與隊友的溝通、良性競爭與彼此成就,讓他理解了合背後需要的默契與智慧。雷蒙恩在信仰裡找到秩序:他提醒自己不要被勝負牽著走,學會把焦點放回信仰,把每日兩練當作對上帝給予他籃球天賦的回應。

在規則與自由之間,與自己對話

職業不只是一份工作,它是一種與自我對話的方式。林書緯稱場地為「可以暫時卸下包袱的小宇宙」,在既定的線條裡反而獲得呼吸的自由,專注本身,就是精神的休息。阿巴西說,這項運動讓他從低調走向開放,學會與世界互動、建立關係。雷蒙恩把它視作恩賜——天賦若不以努力回應就會靜默,他選擇讓它被看見。馬建豪在訓練裡練的不是肌力,而是一種「不放棄的態度」,即使起點不完美,也要把每一次不順轉化為改善的起點。吳曉謹把挫折當成推進器:你不是一個人,背後有團隊夥伴,把跌倒納入流程,才能長出更穩的腳步。高國豪則談到視野的拓寬——這條路帶他看見不同城市、不同文化,比數之外,還有以球會友的連結,那些互動,讓勝負有了第二層意義。

那些重新燃起初衷之火的點滴

職涯往往由一串關鍵時刻串起。雷蒙恩在艱難的一季尾聲迎來季後賽門票,那一刻他確信努力會有回聲,自己沒有辜負每一次的早起與夜練。高錦瑋把職業生涯第一顆進球視為「新的啟動鍵」——從學生到職業,速度、對抗與資訊密度都全然不同,第一個成功,像把自己推進下一個版本。馬建豪記得在季後賽輸球後獨自加練近兩小時,走出球館時仍有球迷等在外頭,只為說一句「加油」,那並非單一的情緒,是一個共同體在支持彼此;他明白了自己為何要把事情做得更好。吳曉謹誠實地面對低潮,即使連續幾場得分掛零,他把挫折拆解回日常步驟,下一次的爆發不是偶然,而是流程管理的結果。林書緯則把很多「日常的小確幸」視為燃料——與家人、朋友一起投進一球,那些不起眼的片刻,燃燒出可持續的動力。高國豪則深深記得最觸動自己的某一日,那是癌末球迷把主場開幕戰當作人生最後想實現的夢想,籃球的輸贏退居到第二線,深刻的熱情鍾愛成為彼此生命裡很重要的一次到場見證。

連結彼此的並不侷限在賽場勝負

在這個生態裡,每個角色都在成就彼此。林書緯說,球員的工作是創造回憶,把值得收藏的片段留在看台與心裡;而那些用心準備禮物、遠道而來的支持,也反過來提醒他們為什麼要專注。阿巴西談起在海外比賽時遇見遠赴他鄉的台灣球迷,距離被飛機縮短,情感因同一場比賽而靠近。雷蒙恩把連結化作行動:一次到偏鄉教學,他答應孩子們若進季後賽就送出自己的簽名球鞋,球隊真的進了季後賽,他也如約把鞋脫下簽名——承諾,讓他感受到籃球除了勝負,還能給予由衷的幸福情緒價值。高國豪把看台的歡呼稱為「推著你往前的風」,對手在終場後也能成為朋友,媒體將故事記錄,球迷將記憶保存;每個人都在其中扮演關鍵要角。吳曉謹看到的是凝聚:原本互不相識的人因同一個時間、同一個場域相聚,輸贏之外,大家完成了一次共同參與。高錦瑋強調進場的意義:當座位被坐滿,能量就會在場上被看見、被轉換為更好的表現。馬建豪則以平常心面對所謂「戰場」的激烈,終場哨響後,彼此依然能用朋友的方式相處,那是對手之間惺惺相惜的的尊重。

期許更好的前景,打磨被看見的光芒

對這群把日常交給訓練的職業籃球員而言,他們的願望其實很一致。林書緯把感謝擺在第一位,感謝這片土地提供舞台,讓他能以所愛為業。雷蒙恩對未來持樂觀態度,期許自己技術強化提升,能在國際舞台上表現更亮眼,成為那股讓台灣籃球更好的力量。高錦瑋與吳曉謹則期待能看到更多球迷走進場館,親眼見證台灣籃球運動進化的每一步;每一張票根與每一次鼓掌,都是養分。阿巴西理解了針對表現批評是存在於關心之下的期待,最終是推動進步的動能。馬建豪則是想要在職涯裡把『更好』當成自然而然的習慣,並延續到國際舞臺上,而高國豪則把目光放向遠方,夢想能讓更多人記住台灣籃球員的奮進拚搏,並讓台灣未來的籃球運動得以投出一道道長遠的進籃拋物線。

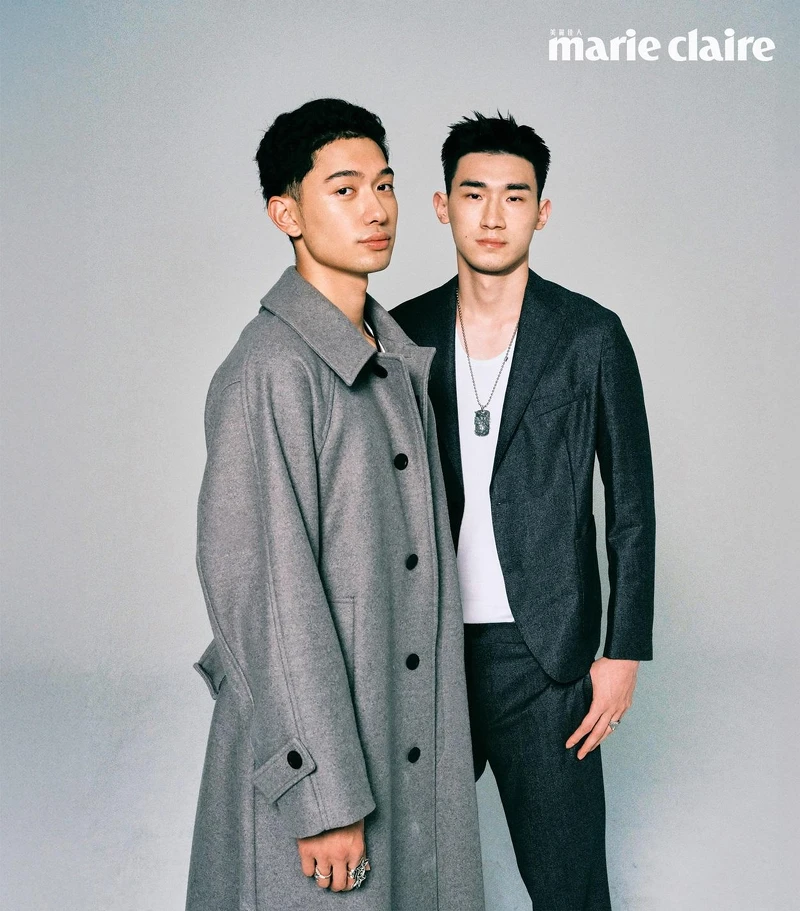

當籃球在空中劃出弧線,林書緯、阿巴西、雷蒙恩、馬建豪、高錦瑋、吳曉謹、高國豪的名字,在同一條軌道上並行——有人把這稱為勝負,也有人把它理解為連結與成長。對他們而言,籃球運動讓熱愛得以被日復一日地實踐,當你看見他們一次次在場上揮汗疾馳、狂奔衝撞,自然就會感染到「籃球,怎能不愛」的強大魅力。