美國西南偏南藝術節(SXSW)是全世界最重要的藝術節之一,其範圍涵括獨立電影首映、音樂表演、主題論壇與XR互動科技/媒體展示等。藉由這場文化與新創企業的交流盛會,許多創作者展現其新作與科技,並媒合、推廣到世界各地。

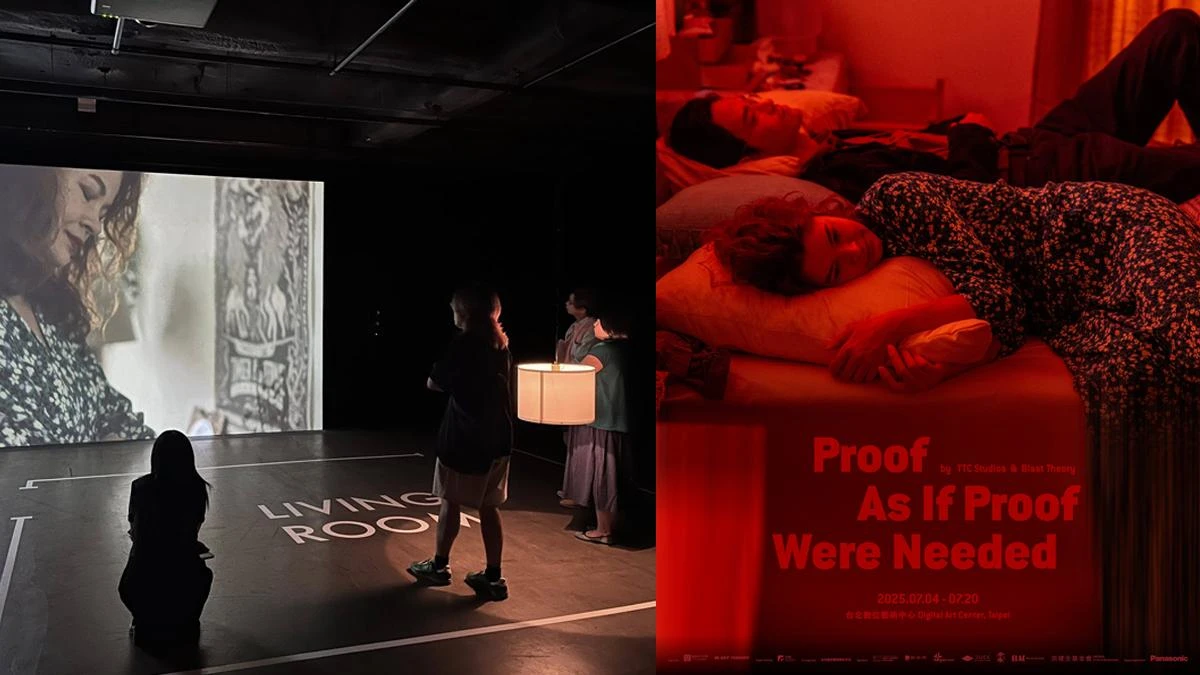

台灣藝術家張碩尹工作室 & 英國藝術團體「爆炸理論」(Blast Theory)共同製作的互動電影裝置《Proof As If Proof Were Needed》,2025年3月登上美國西南偏南藝術節(SXSW)全球首映,並奪下「混合實境競賽單元評審團特別獎」。作為第二站,近期這件作品特別回到臺北數位藝術基地,展期限定兩週(7/4 – 7/20,期間不公休)展出,後續將去到韓國與日本,於亞洲、歐洲巡演。

藝術家張碩尹與爆炸理論的合作始於2016年。2023年夏天向爆炸理論提案後,開始為期一年半的開發與製作。此作延續著雙方對於「互動性」的高度興趣,有意識地削弱藝術家的控制權,將作品開放給觀眾參與,參與產生新的意義和火花。

互動電影裝置《Proof As If Proof Were Needed》

延伸閱讀:

- 美國南方音樂節SXSW!大象體操、9m88、LÜCY、椅子樂團、Deca Joins、SiNNER MOON等六組台灣藝人團體接力登場

- 《女海盜:成名之路》姚以緹成傳奇女海賊王鄭一嫂 台VR片登SXSW影展

誰來決定看見什麼故事?集體間的協商與張力

《Proof As If Proof Were Needed》呈現在災難中破碎崩壞的婚姻故事,背景設定在台灣老公寓。由藝術家張碩尹與 Matt Adams 設計規劃,並邀請導演蔡弦剛執導影片,實力演員夏騰宏與柯念萱主演。

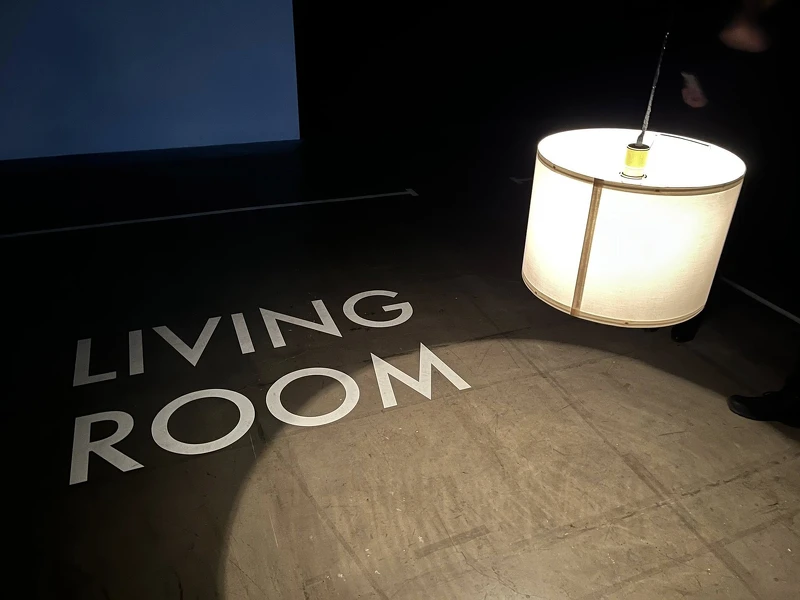

它不單只是一部20分鐘的電影,更是帶有劇場感的沉浸式互動裝置。這次,觀眾不需要穿戴額外裝置,而是透過「AI視覺感測系統」(AI Computer Vision System),更直覺地使用身體來體驗。團隊打造出一個特別的觀看空間:地板上以白色地線貼出公寓的平面圖(尺寸、標示與布置依場地而定),分別代表廚房、客廳、臥室與浴室。當觀眾踏入其中一個房間,系統偵測觀眾的移動,牆面投影錄像將呈現該房間的正在發生的故事。透過畫面和視角的切換,我們得以拼湊出故事的全貌。

打破傳統的線性敘事,觀眾得以有更多探索並參與的空間。然而,每個場次的觀眾可能不只一人,在自主移動與敘事切換間,誰來決定看見什麼故事?

AI 視覺感測系統在偵測展間的人流後,將以「多數決」來切換視角。因此,觀看的我們間彼此相互的眼色、牽制與角力,是干擾或協商合作,都成為此部作品千變萬化的樂趣。不同的文化背景與認知,也為作品的呈現加入變因。集體形成了協商與張力,就像某種社會實驗。藝術家張碩尹分享,此作在美國展出時,美國人喜歡跑來跑去,四處探索嘗試,而日本人會整齊組隊,有效率地決定敘事的切換。

為何關注「家」的主題?觀眾主動的心理參與

「家」一詞往往讓人聯想到庇護、歸屬與安穩,但台英雙方團隊回溯電影史的詮釋,大衛.林區的《驚狂》(1997)與米哈伊.哈涅克的《隱藏》(2005)之中,「家」卻是潛意識中瀰漫壓抑與焦慮的劇場。

於是在《Proof As If Proof Were Needed》,「家」不再是被動呈現的背景,而是觀眾走入的敘事核心。當觀眾穿越不同房間時,也彷彿在夢境般,探尋過去發生的婚姻故事與生活痕跡。這樣的結構不僅回應了如同「記憶宮殿」般潛意識的運作機制,也讓觀眾的「觀看」,從被動變成主動的心理參與。

另一方面,家作為最小單位的社會結構,不只受到內部情緒影響,也受到外部局勢的牽動。從歷史和社會脈絡來看,台灣長年受地緣政治和政治動盪影響,有著身分認同的討論,而英國社會則長期面對移民問題,以及近年的脫歐危機和通膨困境。跨文化的英國與台灣團隊,正是彼此皆能理解的「家」出發,重構一個想像的個人空間,並藉此探討所謂「家」的樣貌。這也是為何《Proof As If Proof Were Needed》刻意設計於地面劃上視線穿透的平面圖,藉由拆掉「家」的牆,把焦點放在觀眾身體的移動和變化,但又讓觀眾在過程中,透過自己的經驗和感知,重新構築對「家」的心理空間。

此件作品讓我們感受到迷惘、沮喪和彼此疏離。一開始只是悶燒著,但是最終成為空間、故事、科技和人類行為之間產生了意料不到的聯繫和交會舞蹈。──SXSW 評審團

《Proof As If Proof Were Needed》

展期|7/4 – 7/20(期間不公休)

開放時間| 11:00–21:00

地點|臺北數位藝術基地(台北市士林區福華路180號)

※免費觀展,每場演出席次有限,為確保觀賞體驗,建議提前預約

張碩尹工作室

自2019年創立,為一家位於台北的藝術家工作室。工作室著重遊戲與藝術批判性。工作室的計劃透過創造多重感官經驗的互動界面,創造出吸引玩家與藝術觀眾的沈浸式遊戲體驗,讓他們通過簡單的操作進入獨特的敘事環境,並由此反思人與科技和社會的關係。這些計劃為一對商業遊戲的美學批判——如此以消費者慣性為中心的意識形態遮掩了玩家與藝術家、遊戲設計師之間的對話。工作室的作品在多個國家展出並獲得多個國際獎項。

爆炸理論(Blast Theory)

由 Matt Adams 和 Nick Tandavanitj 領軍的藝術團體,以對大眾文化的深度參照與新興科技的應用著稱。他們運用表演、遊戲、影像、應用程式與裝置藝術,創作出探討社會與政治議題的作品,並經常將觀眾置於非日常、令人不安的情境之中。例如在作品《觀看的機器》中,觀眾便被邀請參與一場搶銀行的角色扮演遊戲。互動性是爆炸理論創作核心之一,他們擅長透過參與式的結構設計,引導觀眾反思並體驗議題;遊戲則是他們常用的媒介,藉由線上與線下的串連,開展出融合真實與虛構的新現實。曾獲得林茲電子藝術節的金尼卡獎(Golden Nica)、白南準藝術中心獎,與美國獨立遊戲開發獎等。

延伸閱讀: