2025臺北藝術節即將登場(9/11-9/28),今年以「超限動」(Reeling Hyperreality)為主題,推出橫跨劇場、影像、舞蹈、裝置與實驗展演的8檔節目。

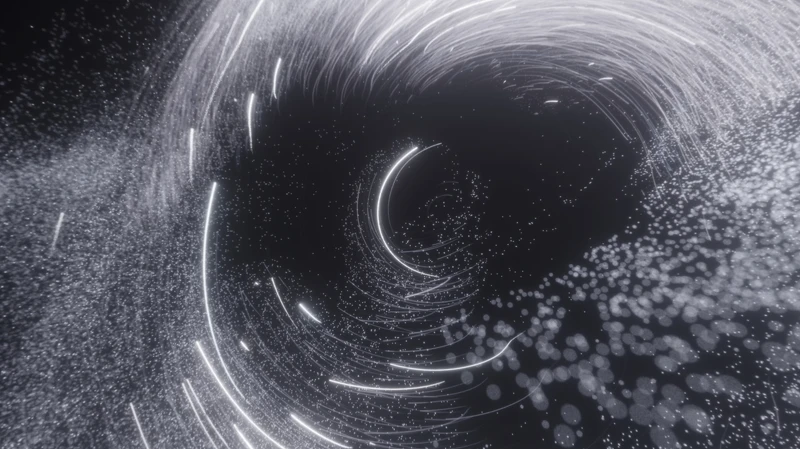

身體具體的感知,與 VR 的沉浸式體驗,可以碰撞出什麼樣的火花?編舞家及新媒體藝術家蘇文琪,將舞者身體作為感知器,科技作為轉譯的方法,帶來了 YILAB 當代舞團 VR 新作《暗宇之感》。

當你在沒有地板的宇宙中一直掉落時,那就不再是掉落,而是漂浮。

「暗物質」:探索大自然中存在,但我們尚未看見的東西

歷經將近十年淬鍊,蘇文琪的沉浸式新作《暗宇之感》,起點可追溯至2016年。她以臺灣編舞家之姿駐村歐洲核子研究組織(CERN),首次接觸「暗物質」,這個無法直接觀測,卻影響宇宙結構的神祕存在。那是相對論之所以成立的理由之一,連結了所有星系,讓星塵、星團不致消散,並且規律地運動。

她回憶一名舞者的訓練,關乎重心與地板的協作關係。但在與物理學家交流時思維的衝擊,成為她後續創作的根源:「當我習慣從地板感受重力,他們卻提醒我:在宇宙裡,沒有地板。」 如西班牙物理學家迪亞歌.布拉斯(Diego Blas)所言:「當你在沒有地板的宇宙中一直掉落時,那就不再是掉落,而是漂浮。」重力不再是墜落,而更接近靜止的感受。藝術與科學認知中不同的時間與尺度觀,也啟發她重新思索:當科學追溯從大爆炸至宇宙終局的演化,舞蹈能如何在有限生命中捕捉無限?

將舞者身體粒子化,以舞蹈語彙重新進入虛擬空間的世界

與科學家的交流中,蘇文琪逐步體會到「美」的差異。數學家眼中最美的是簡潔的方程式,奈米藝術家則在纖維分子結構裡看見秩序之美。美學並非僅有藝術家自我(ego)的放大與表象的華麗,而可以奠基於扎實的科學技術,接近真理的規律。

為了將抽象概念化為可感知的體驗,蘇文琪陸續展開跨領域實驗,從美國 EMPAC 的環繞聲場技術,到疫情期間在 C-Lab 的 VR 探索,再到墨爾本地下物理實驗室(SUPL)的駐村。《暗宇之感》的出發點,是基於人的比例尺,去想像暗物質的存在。蘇文琪認為:「身體是最精密的感受器官。當探測器追逐粒子時,舞者的身體同樣能成為理解暗物質的起點。」

蘇文琪與舞者田孝慈和其他創作團隊成員,深入澳洲維多利亞州地下一公里的斯塔韋爾地下物理實驗室(SUPL - Stawell Underground Physics Lab),與墨爾本大學科學家合作,透過3D掃描與即興舞蹈,捕捉身體在極端環境中的感知,最終轉化為作品核心的粒子舞蹈語彙。

科學與藝術的交匯:讓每個人站在第一線,想像不可見卻真實存在的力量

為了更直觀地想像暗物質,科學家提供了比喻:有人形容它如水母漂浮於海洋,不自知身在其中;也有人比擬成沙丁魚群,以多重中心同步運動。這些圖像啟發了VR的場景設計。《暗宇之感》創作過程中,蘇文琪更安排團隊體驗「漂浮療法」,在無重力感的液體環境中進行冥想,貼近宇宙漂浮的身心狀態。

《暗宇之感》以三重奏般完成敘事。舞者田孝慈在地底舞蹈的身體記憶,透過動態捕捉化為光點粒子的流動。17分鐘的VR體驗,觀眾將從地表進入地下洞穴,穿梭粒子探測器,最終遨遊於星系之間;64聲道環繞音響則營造宇宙聲場,使觀眾彷彿成為星系中一顆隨引力旋轉的粒子。 沒有語言、沒有劇情,只有感官的逐步開啟。一步步推測暗物質的場景,過程如同冥想或打坐,是一種引導。蘇文琪希望觀眾「重新發現被文明生活遺忘的原始感知」。

曾參與研究的科學家們,體驗 VR 版本時驚訝表示:「我們從未想過日常通勤的地下隧道,能以如此詩意的方式被重現。」這種回饋證明了藝術與科學的互補:藝術提供感性語言,科學則賦予理性結構。蘇文琪也反思:「若物理知識能從身體感受出發,或許更能讓人理解其本質。」

《暗宇之感》透過光影、音響與VR裝置,建構如同暗黑洞穴般的體驗場域,這不僅是蘇文琪藝術生涯的重要里程碑,更為藝術與科學的對話開啟了嶄新疆域。「在資訊爆炸的時代,世界仍有許多不可知的神祕存在,暗物質就是其一。」蘇文琪說:「這份不可見卻真實存在的力量,正是我們持續舞蹈與創作的理由。」

2025臺北藝術節:蘇文琪 ╳ YILAB一當代舞團《暗宇之感》

延伸閱讀: