知名策展人龔卓軍策畫過許多口碑絕佳的展覽,如「曾文溪的一千個名字」、「我們從河而來」、「星球爆裂觀測站」等。扎實的田野踏查工作,所創造的精彩內容與跨域連結,讓人印象深刻。今年他接下了臺南市美術館館長的職位。我們特別邀請他來聊聊,這位從哲學界進到藝術界,喜歡向外跑的水瓶座奇人,如何開展生命的旅程。

我總是需要去走路、爬山或走進森林裡,才會產生比較有趣的想法。田野的經驗就像被丟到河床底層的石頭與沙子中間一樣,水沖過去,生命就會被洗淨。──龔卓軍

延伸閱讀:

臺南市美術館(南美館)十月推出全新大展「皮膚與內臟:自己、世界、時間」,與國際知名策展人秋元雄史合作,展出自草間彌生以來,日本十位具創新精神的女性藝術家作品。可以先聊聊這次的展覽,並分享一些推薦的看點嗎?

龔卓軍:這次展覽其實也和後英雄敘事的《葬送的芙莉蓮》有關──打完怪之後要返回家鄉,路上會發生什麼事情?秋元雄史以此為隱喻,來看這十組藝術家的創作,是非常有趣的腳本。現在的扁平社會,並不是古典悲劇英雄打天下的時代。整個展覽以陰性氣質審視生命的態度,著重自己身體的感覺,追求的價值觀和真實自我之間的關係。皮膚是直接與外界接觸的介面,內臟是身體的韻律與呼吸。如果面對外界時很緊張,我們的胃腸會緊縮、心臟跳動會加快,內臟的感覺和整體生命的節奏有關。

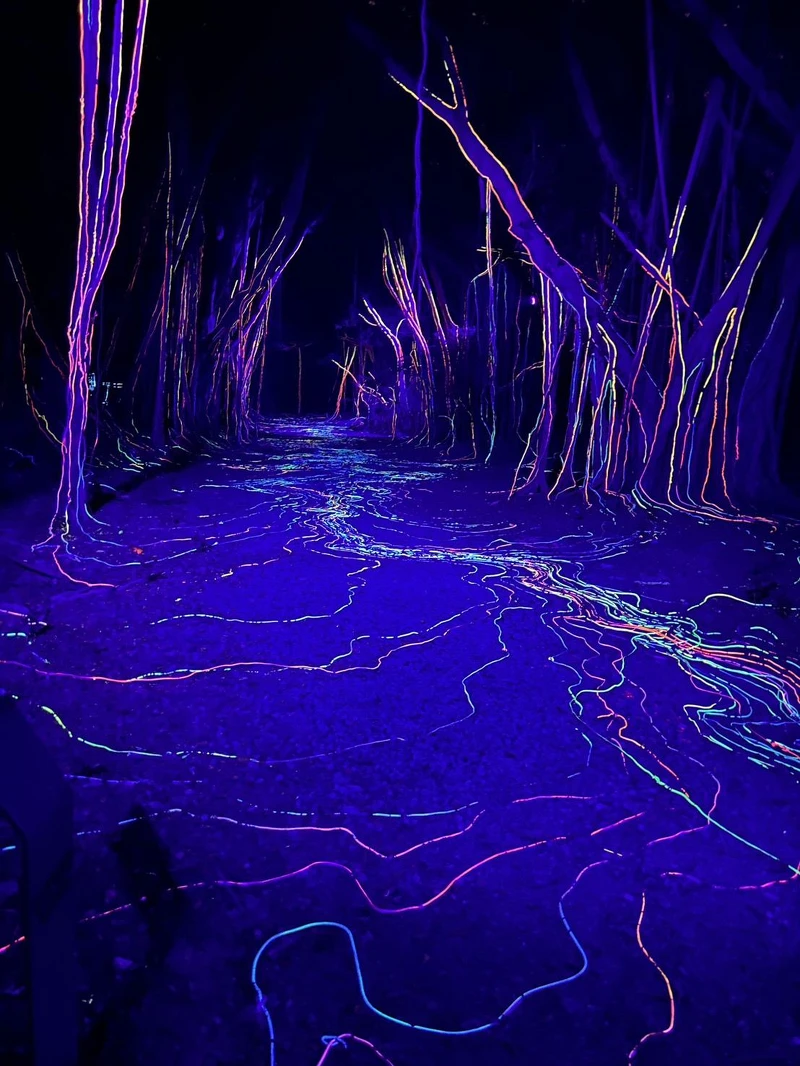

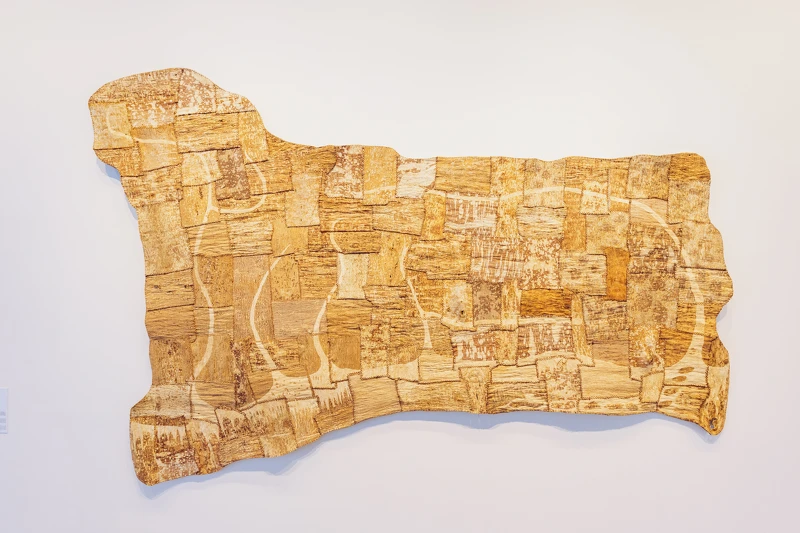

展覽從去年臺南與金澤的工藝交流就開始醞釀。玻璃、陶藝、編織、織品、刺繡、蠟染等都是日本重要的工藝範疇,這些材質本身也與感性的力量連結在一起。我首先會推薦1987年出生的大阪藝術家小林万里子。在第一個展間就會呈現他令人驚豔,彷彿帝王蛾般的編織作品,像穿行森林中遇見另外一個國度的存在者。2000年出生,來自靜岡的綿結,創作如子宮容器的陰性空間,呈現編織強烈的變化性。另外還有運送特別困難的玻璃藝術作品。佐々木類將植物、雪的結晶等自然元素封存在玻璃裡。1962年出生於京都的三嶋律惠(三嶋りつ惠)創作造型自由的玻璃物件,線條像是拋飛出去的花瓶,或是皺褶的茶杯。

皮膚是直接與外界接觸的介面,內臟是身體的韻律與呼吸。如果面對外界時很緊張,我們的胃腸會緊縮、心臟跳動會加快,內臟的感覺和整體生命的節奏有關。

延伸閱讀:

今年三月開始接任臺南市美術館館長,有哪些長期布局與想像?可以提前透露一些關於「臺南國際藝術雙年展」的規劃嗎?

龔卓軍:2026年1月1日,臺南市美術館即將要面臨很大的改變──日本建築師坂茂設計的這棟二館,會變成「臺南國家美術館」。我們一方面很高興臺南擁有國家美術館,一方面因應這樣的變局,臺南市美術館存在的定位就需要重新思考與檢視。過去這幾年南美館累積很多重要作品的募集與典藏研究。回到全民美術館的定位,我會把重心放在發展美術館與整個城市的關係。空間不是縮減,而是我們可以走出去。

前身是舊警察署的南美館一館,位在全臺南最大的歷史街區核心地帶。包括湯德章紀念公園、臺灣文學館、中西區圖書館、消防博物館、氣象博物館、太平境基督教會、愛國婦人館一直延伸到司法博物館等,中間還有孔廟、葉石濤文學紀念館,都是超過一百年以上、甚至有三四百年歷史的古蹟建築。我們剛剛談到陰性的力量,網絡非常強大,關係深入且對話細密。我希望善用這個環境,在年底前展開叫作「文化交陪境」的新連結。「交陪境」源自清代以來,臺灣好幾間廟宇相互幫助形成「民間結社」的概念。在這個基礎之上,來發展「臺南國際藝術雙年展」。

以藝術為訴求的臺灣城市雙年展,大部分都是單一館所之內進行。在臺南卻可以想像只花五到十分鐘,就走入另一個場館的氛圍裡。我們希望結合至少六到十個歷史建築,讓國際藝術家進到古老空間中創造美麗的體驗。

全世界75%的人與薩滿信仰有緊密關聯,只有25%的人純粹相信科學。我們的藝術不排斥信仰,在這之間有很大的發展空間。

根據人類學調查,全世界75%的人與薩滿信仰有緊密關聯,只有25%的人純粹相信科學。我們的藝術不排斥信仰,在這之間有很大的發展空間。南美館過去有 「向眾神致敬—宮廟藝術展」的鋪陳,現在也正展出「喜馬拉雅藝術展」。臺南身為歷史文化與信仰之都,國際性不一定要像巴黎或紐約,可以串聯尼泊爾、不丹、泰國等非常強而有力的當代藝術路線,再漸漸朝向南半球的澳洲等,提出不一樣的世界藝術地圖。

雙年展預計明年十月登場,策展人集結與藝術家邀請,都在如火如荼進行中。我從小在臺南長大,如何連結地理水文、歷史記憶與民間信仰,給這座城市溫柔的表述,這是美術館可以做的事情。

延伸閱讀:

藝術對你而言是什麼?

龔卓軍:很小的時候我在雜誌封面看到一幅畫,上半身是魚、下半身是女性的生物躺在沙灘上。那是超現實主義畫家馬格利特的作品,但小孩沒辦法分清楚現實與幻想。藝術對我來說,就像這樣謎一般的女性。後來在苦悶的高中求學階段,我也因為女性筆友打開廣播節目神秘的聆聽經驗,提醒我除了眼前這個世界還有另外的世界。

如果有機會與一位藝術家對談,不論時間、空間或語言的限制,你會選擇誰?希望彼此間談論些什麼?

龔卓軍:15世紀的荷蘭畫家 Hieronymus Bosch,他有一幅三摺畫叫作《聖安多尼的誘惑》,在教士旁邊詭異地放著一顆頭。我們認為自己在修行的時候,如果只剩下一顆頭的話,是否也不是真的修行呢?

你的策展似乎很注重田野踏查工作,又帶有靈性的精神面向,這與「身體現象學」的認識有關嗎?

龔卓軍:我成長在戒嚴的時代,等到1987年解嚴時已經21歲了。暴力壓制的社會氛圍下,一開始藝術與文學是精神的寄託,讀哲學是讓原有價值觀虛無化的機會。選擇研究「身體現象學」的背景,是剛解嚴時整個臺灣非常旺盛的生命力和感性,包括我參加野百合學生運動,都強調身體的直接在場。從尼采來講,身體是一個大理性,哲學要能夠跳舞的才叫作哲學, 這兩個命題成為我的人生箴言。我總是需要去走路、爬山或走進森林裡,才會產生比較有趣的想法。

我們的社會文化裡,可能女性比較容易注意到自己的身體表達。我沒辦法決絕地變成一個女性,但身體哲學這樣的陰性思維與路徑,讓我學習到許多。念哲學的人很會聽別人邏輯上的問題,但是我念的哲學剛好要我們稍微放掉,去聆聽別人的話語背後真正的聲音是什麼?我們要去回應的部分究竟是什麼?

到了博士階段遇見臺大心理系的余德慧老師,找我加入當時的《張老師月刊》編務,給予充滿彈性的創造性空間。要到從沒想過的場景裡採訪農漁民的田野經驗,就像被丟到河床底層的石頭與沙子中間一樣,水沖過去,生命就會被洗淨。如果我的展覽有一絲的靈性,是因為用這樣的態度來應對過程,比較容易回到初心去感受並重新思考。

去聆聽別人的話語背後真正的聲音是什麼?我們要去回應的部分究竟是什麼?

延伸閱讀:

你是如何形成自己的策展方法?

龔卓軍:我做展覽的方法,其實受到藝術家高俊宏的影響。2013年,誠品畫廊「我們是否工作過量?」展覽製作的前期,我邀請了高俊宏,也順口和他說,我現在是策展人,如果你要出去做什麼田野調查,可不可以帶我一起?這改變了我的一生。

他每天都傳訊息來說,今天要去哪個不同的地方,然後開車載我去,在外面度過一整天。 比如說有一次我們去新北市廢棄的海山煤礦,我不知道他從何找來的地圖和路徑,但他就是知道在哪裡。換好工作服,拿著炭精筆與文獻檔案的照片,他要依照片中工人被從礦坑拉出來的屍體, 畫在機房黑油油的牆面上。我們花了三天在那裡畫構圖,自己煮泡麵吃,現場比研究室或咖啡廳有趣多了。

向外跑不僅可以證實你在文獻檔案上面看到的故事,也可以發現一些新的故事。我們在附近的利豐煤礦,發現物件與衣物散落且經年腐朽碎裂的場景,後來高俊宏將這些衣物用來發展行為藝術。 線索不一定收在整齊的檔案館裡,在踏查的過程中,它們會透過某些人、某些現場遺留的狀態來告訴你。

線索不一定收在整齊的檔案館裡,它們會透過某些人、某些現場遺留的狀態來告訴你。

延伸閱讀:

去年因腦部滲血壓迫神經住進加護病房,如今平安歸來。可以聊聊這樣的身體經驗,如何改變你對生命、策展與藝術的看法嗎?

龔卓軍:去年十月一個小車禍,腦部外殼的內膜產生積血壓迫到神經,使得我的身體右半邊失去百分之三十到四十的功能。我的復原工作其實就是紀律地充足睡眠、正常運動與飲食,不要有壓力,讓大腦外殼直接吸收積血。這經驗確實讓我有很深的體悟。原來這個世界可以完全沒有我們的存在,還是很好地運作。講話、寫字,觸摸一片樹葉的感受,都是與宇宙接觸的祝福。某些時候我覺得自己的生命其實已經結束了,在那個狀況下應該不會再活下來,但我走得更遠一點點,作為宇宙存在的一份子,對於自己、身邊的人與藝術家們,有更善用生命的責任。

講話、寫字,觸摸一片樹葉的感受,都是與宇宙接觸的祝福。

Art Talk|龔卓軍

生於嘉義,成長於臺南,現任臺南市美術館館長、臺南藝術大學藝術創作理論研究所教授。臺灣大學哲學研究所畢業,專研現象學、法國當代哲學與美學,並將理論實踐於策展、出版與社會參與。長期關注地方與流域的文化連結,推動「Mattauw大地藝術季:曾文溪的一千個名字」等跨域計畫,將當代藝術帶入社群與田野。亦擔任《藝術觀點ACT》季刊召集人,著有《交陪美學論:當代藝術面向近未來神祇》等。2025年3月出任南美館館長,以「交陪」與「共生」為核心,致力於打造具在地記憶與國際視野的美術館。

──本文刊載於《美麗佳人》2025年10月號,Art Talk 單元,〈在田野聆聽,讓生命律動──臺南市美術館館長龔卓軍〉

延伸閱讀:

- 馮.沃爾夫Von Wolfe高美館《花園堡壘》獨家專訪|AI藝術|Art Talk

- Art Talk|專訪北師美術館創辦人林曼麗:「所有藝術的美好終究來自人性與人的創造力。」

- Art Talk|專訪多媒體藝術家鄭淑麗,進入重生的科幻異托邦:「性別是被建構的,正常是被強加的。」

- Art Talk|說故事的人 專訪紐約現代藝術博物館 MoMA 首席策展人郭怡安

- Art Talk|如果時光不曾遺棄我們,路易絲・布爾喬亞 Louise Bourgeois:「當這些衣服成為作品的一部分,就不會被丟棄,而保存下來。」

- Art Talk|魯凱族藝術家安聖惠:「部落裡大家覺得颱風不見得是壞事,把不好的東西帶走,還是有生機。」

- Art Talk|北美館《黑潮:賴純純回顧展》專訪:「生命要實踐,世界才會呈現在你的眼前。」

- Art Talk|知性與童心之間,霍剛的形色奏鳴曲:「抽象畫看不懂怎麼辦?我比作人際關係的過程。」