七月的午後,細雨讓黃浦江邊的空氣感覺更加黏稠潮濕,灰白色的雲層壓低在城市上空,映襯著「上海郵政博物館」的古典立面。這座建於1924年的百年老建築,與徠卡 I 型相機誕生於同一時代,如今在它的高聳穹頂下,迎來了一場屬於影像與時空的對話,徠卡百年主題展《世紀見證者》在此展開。這場展覽是徠卡 I 型相機誕生百週年全球巡迴慶祝的一部分,自1925年奧斯卡・巴納克(Oskar Barnack)推出第一台徠卡 I 型以來,品牌不僅改變了攝影的方式,更成為無數歷史瞬間的見證者。百年後的今天,徠卡選擇讓極具意義的展覽落地在與它同齡的郵政大樓中,既是對時代的呼應,也是對影像傳承的致敬。

延伸閱讀:

從經典機型到跨世代影像對話

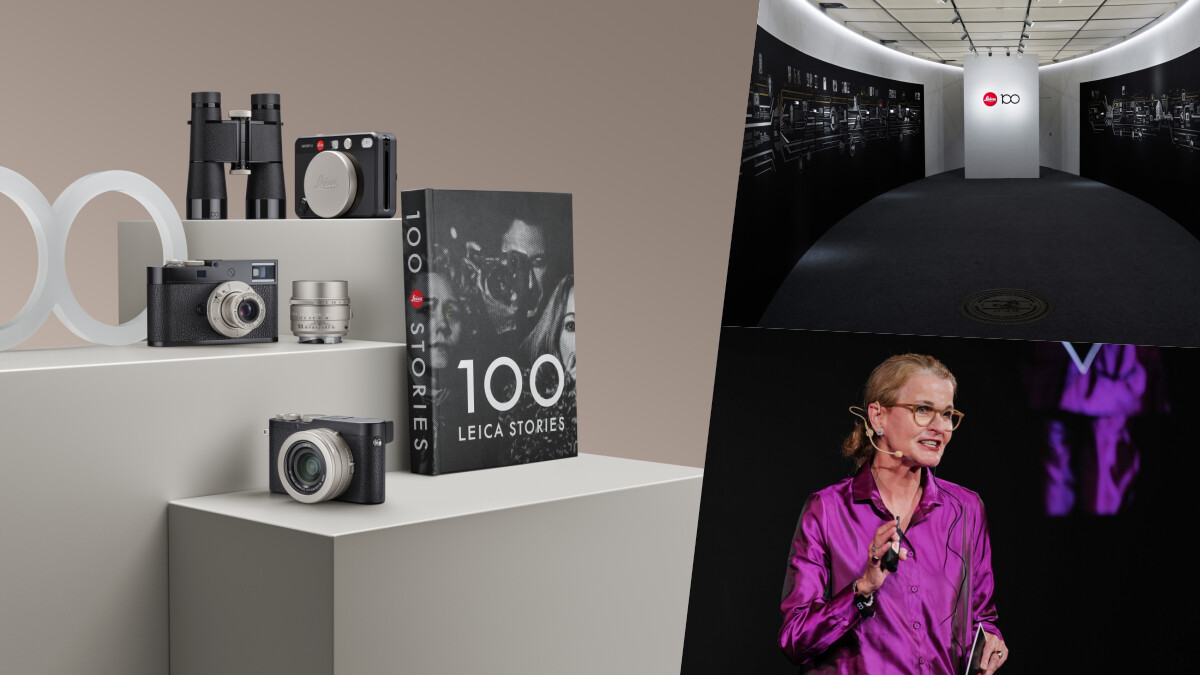

展覽空間被劃分為四個主題展區,觀眾在其中行走,像是在穿越一部立體的攝影史。「珍品展區」收藏了徠卡百年間推出的經典機型與限量版相機,從最早的螺旋對焦結構,到傳奇的M系列與稀有特製款,每一台都如同凝固的工藝標本,透出金屬與玻璃的歷史溫度。

「匠心車間」則陳列著鏡頭切面、精密零件與手繪設計圖,讓人得以窺見徠卡在工藝上的近乎苛求的標準。這裡不只是製造的過程,也傳遞了品牌百年來將「光影的控制權交到攝影師手中」的哲學。

「《LFI》檔案館」將這本徠卡官方雜誌自創刊以來的經典封面依時間排列,觀眾可以一眼看出攝影風格、排版設計乃至印刷技術的變遷。每一本雜誌都像是一個時代的縮影,承載著那一年最被徠卡關注的影像故事。

壓軸的「百年影像」展區,由攝影評論家顧錚策展,作品橫跨近一個世紀,題材多元,從城市街頭的即興瞬間、人物肖像的凝視、自然風景的靜謐,甚至是當代實驗攝影的視覺挑戰。這裡的陳列不是按年代,而是依情緒與主題交錯,讓觀者在宏大的歷史場景與細膩的日常記憶之間切換。你可能在同一面牆上看見普立茲獎得主劉香成的紀實影像,隔壁便是新生代攝影師黎曉亮對城市邊緣的觀察。

還有史蒂夫・麥凱瑞、上田義彥、吳家林等名家的經典作品,與李奇、許闖等當代聲音同場對話。也包括台灣讀者熟悉的時尚攝影師鐘靈極具視覺張力的《365》系列中的作品《寄生蟲》、《動脈》,我甚至還撞見了一張熟悉的影像,那是張文華拍攝的王菲,也是1998年《唱遊》封面難以忘記的臉孔。最後,觀眾還可以走進由徠卡與瑞士模組家具品牌 USM 聯手打造的紀念品區,鮮明的幾何結構、光潔的金屬材質,與牆上的歷史照片形成有趣反差,現場除了有限量版相機,也有展覽紀念畫冊、徽章、環保包等等,企圖將今日的觀展記憶延展到所有觀者的未來。

策展就像是一場文化的翻譯

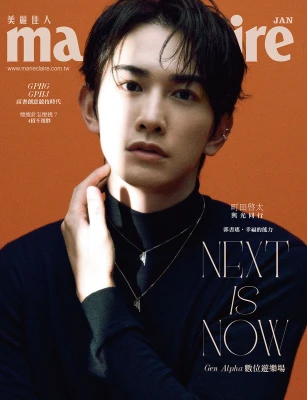

這場展覽不只是徠卡的百年回顧,也是對「影像如何被看見、被記住」的追問。台上,Karin Rehn-Kaufmann 身著亮眼紫色套裝,正以「Legacy、Light、Language」開場,逐一拆解 L-E-I-C-A 的品牌精神。他是 Leica Galleries International 的藝術總監與首席代表,負責管理遍布全球近三十間徠卡藝廊,也親自參與展覽策劃與國際攝影項目的推動。自2008年起活躍於國際攝影舞台,不僅策劃過無數展覽與出版計畫,還是 LOBA(Leica Oskar Barnack Award)攝影獎的評審之一。多年來,他的工作迫使自己在全球視野與在地文化之間找到平衡,也讓他成為無數攝影師與觀眾之間的橋樑。

「策展時,我會先想像觀眾在這個地方的感受,然後再去考慮如何把徠卡的故事融進在地文化。」他以維也納的展覽為例,特意將當地攝影師拍攝的咖啡館影像與國際知名攝影師的作品並列。因為對維也納人來說,「咖啡館」是一種生活態度,當地觀眾一看就能感同身受;而對外地觀眾而言,這則是一種文化線索,可以引導他們進入影像背後的世界。而在東京,他則選擇將街頭攝影與靜物影像並置,呼應日本攝影獨特的細膩與凝視感:「這樣的安排,可以讓觀者在作品之間找到呼吸的空間,也讓不同文化的影像語言彼此碰撞。」他強調,策展並不是把作品掛上牆就結束,而是設計一條路徑,讓觀者的視線與情感隨之流動。

在他看來,策展同時也是一種「連結人」的工作。像德國夫婦檔攝影師多納塔與文・溫德斯(Donata Wenders、Wim Wenders),便曾與他合作,從同一個城市或主題出發,分別以女性與男性的視角創作出彼此呼應的影像。而時尚攝影師恩里克・巴杜列斯庫(Enrique Badulescu)則將可持續時尚拍得色彩鮮活又富同理心,讓觀者在美感與議題之間找到平衡。對他來說,這些不同風格與主題的交織,正是策展最迷人的地方。

照片必須能講述故事

對我而言,重要的照片必須能講述故事,能感動我。這張照片包含了太多故事,一旦看到那個女孩的眼睛,你就永遠不會忘記。

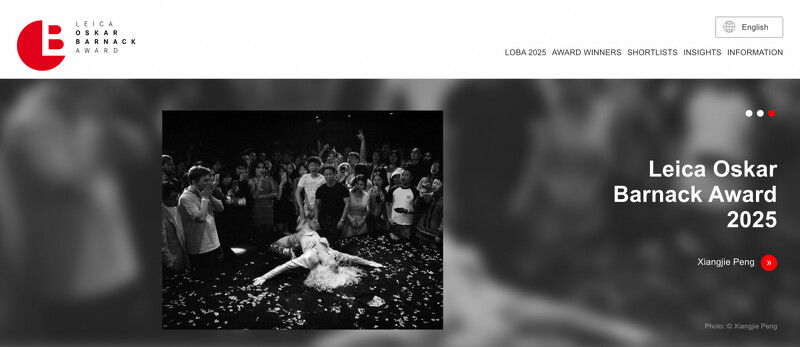

徠卡的粉絲應該都知道「LOBA」(Leica Oskar Barnack Award),這是每年最受攝影迷、攝影師矚目的盛事。這個以徠卡相機發明者奧斯卡・巴納克命名的獎項,創立於1979年,旨在表彰那些以獨特視角捕捉人與環境關係的攝影師。每年會吸引全球各地成千上萬的提案與作品,最終得獎者往往成為國際攝影圈關注的焦點。

作為 LOBA 的評審,Karin 每年都要閱讀來自不同文化背景的上千件作品。他坦言:「技術很好的人很多,但我在意的是作品背後的動機,『你為什麼拍?』『你想告訴我們什麼?』」因此他最欣賞那些能長期專注於同一主題的攝影師,因為那意味著創作者並不只是追逐瞬間的美感,而是用影像累積對世界的觀察與思考:「有些作品第一眼並不驚豔,但會在你反覆觀看的過程中,慢慢滲透到你的情感深處。你會開始信任這位攝影師,因為你知道他拍的每一張照片都有重量。」

看過世界上這麼多優秀的作品,因此我十分好奇他印象最深刻的影像又是什麼?「應該是 Steve McCurry 的經典作品《阿富汗少女》。」這張攝於1984年的肖像,因女孩那雙深邃的藍眼睛被全球媒體無數次刊登,成為攝影史上的符號。然而讓 Karin 感動的,不只是影像本身的震撼力,而是它背後的故事。在多年後,McCurry 始終無法忘記這位女孩,展開長時間的尋找,最終在阿富汗找到他。由於當地社會對女性極為嚴苛,一旦被丈夫拋棄便失去經濟來源與社會地位,McCurry 便一直在資助他,並與他保持聯繫至今:「對我而言,重要的照片必須能講述故事,能感動我。這張照片包含了太多故事,一旦看到那個女孩的眼睛,你就永遠不會忘記。」原來,一張照片之所以成為經典,不在於它被看過多少次,而是因為它記錄了發生過的事與當下的感受。當觀者相信攝影師和被攝者一起承擔故事的重量時,那張照片就能留在記憶裡成為永恆。

對亞洲攝影的觀察

這趟久違的亞洲行,Karin 對年輕攝影師的活力與多樣性印象深刻。他注意到,亞洲創作者在題材與風格上更加自由,敢於混合紀實攝影與觀念藝術,也更不避諱在作品中表達個人立場:「我看到很多作品情感非常直接,不怕去觸碰敏感的議題,這是攝影真正的力量所在。」他特別說到,亞洲攝影師對於家鄉與個人記憶的探索,常常比歐洲創作者更細膩:「也許是因為文化層次很豐富,語境多變,這讓影像敘事有了更多層疊的可能性。」

他也在展覽期間與「LOBA」新人獎獲獎者黃京、樂子毅及牛童展開對談,這些年輕創作者分別真誠分享了創作內容。像是樂子毅將鏡頭對準離鄉的年輕人,捕捉他們在外生活的漂泊與孤獨。他的照片裡有真實的日常,也有不確定的情緒,像是在不斷尋找能安放自己的地方。黃京則以中國傳統繪畫的留白美學為靈感,拍攝出具有詩意與含蓄力量的影像。牛童的作品則源於母親作為快遞員的真實經驗,透過攝影記錄這個常被忽略的群體,讓觀者看見他們的辛勞與韌性。

影像的力量來自真實的連結

在離開上海前,我又走回展覽現場,仔細觀賞了「百年影像」展覽,這些在不同時空下誕生的作品齊列當中,沒有時間的先後,卻能感受到情感的流動。那一刻,我能明白 Karin 為什麼總是強調「真實」,無論是八〇年代阿富汗少女的眼神,還是牛童鏡頭裡的快遞員日常,都在提醒我們,攝影的力量來自真實的連結。

身為三個孩子的母親,Karin 在我們短短的言談之中不經意地流露出那柔軟的一面,他特別提到徠卡就像是他第四個孩子,生活中無時無刻都在討論「他」。「徠卡」也像是一個跨越國界的大家庭,從德國韋茨拉爾的百年慶典,到上海郵政博物館的舞台與展覽,每一次聚會都像久別重逢的家宴。不同國家的人、不同語言的聲音,因為攝影坐在同一張桌前,彼此交換故事,分享他們看到的世界。這份對影像的熱愛與信任,也是徠卡藝廊網絡的核心,他們希望攝影師不受合約束縛,可以自由創作,每年都有新的名字加入,讓舞台始終活潑而開放。

至於徠卡的未來,他的願望很單純,就是讓徠卡持續以影像發言,讓人一眼就能看見作品的重量與真實。人一生中所有重要的時刻,像是婚禮、家庭聚會抑或是某個歷史瞬間,都不能靠程式生成,也不能以 AI 一以概之。那個被捕捉的瞬間雖然難以回復,但還能透過畫面憑弔,還能再次被觸動。

「或許很多年以後,人們翻到某張照片,不用多想,就會說,這只有徠卡能拍出來。」他說。

徠卡 Leica

延伸閱讀: