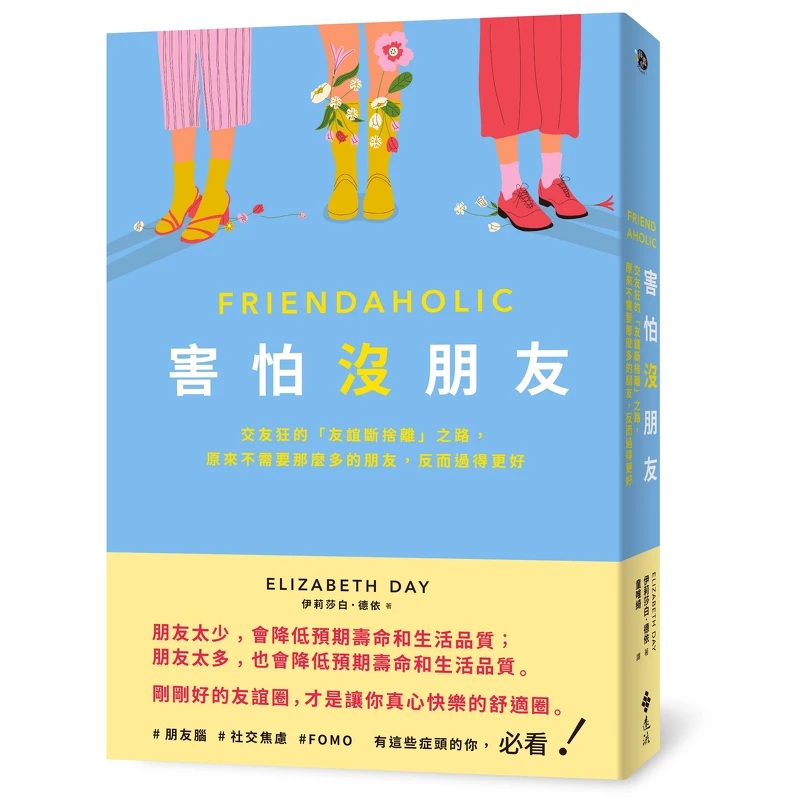

文/伊莉莎白‧德依《害怕沒朋友》、出版社/遠流

友誼告終

分道揚鑣是可怕的。即使你知道這是正確的選擇,能帶來健康的身心解脫,但是要告訴一個曾經很親近的人,你不想再跟他們相處是一種精神折磨─對被分手的人或是主動提分手的人來說都是,雖然二者的感受會有點不同。

正如前面提過的,結束一段戀愛關係在文化上是有一套可接受的公式,但是友誼就沒有類似的方法可以採用,我們會預期每一段友誼都能維持一輩子。「有些友誼只會存在人生的特定階段」這種概念對很多人來說是可怕的詛咒。我們從小被灌輸要相信友情應該「永久存在」,這樣才是「良好」的友誼。不過,現實情況是相信友誼都會持續一生,就跟相信婚姻都會維持一輩子一樣不切實際。

友誼的告終不必然等同於失敗,告終是不可避免的。一段好聚好散的友誼可以豐富彼此的生命。

然而21世紀的人很害怕「結束」這件事。我們的壽命比以前更長,1950年全球平均壽命僅為45歲,而到了2022年,數字上升到72.98歲。在西方世界中,任何形式的死亡都是恐懼的來源:我們在額頭上注射肉毒桿菌好維持年輕感;我們投資新的健身課程和飲食以確保可以活得更久─甚至有人試圖透過人體冷凍技術保存身體,藉此控制自己的來世。

在這個我們獲得如此多知識、醫學得以大幅度進步,以及很多結果可獲得控制的時代裡,我們不喜歡超出我們能力範圍的想法。從本質上講,我們不喜歡對自己有壞處的想法,希望一切都盡可能長久,因此誤認「堅持不懈」是成功的關鍵。

也因為在這樣一個交流溝通非常飽和的時代,「結束」特別難以讓人接受。無論地理位置或人生階段如何,失聯的藉口都變少很多,即使你不再想見到這些朋友,他們仍然有機會聯絡到你。更重要的是,如果你有社群媒體帳號,他們就能追蹤你的一舉一動,以及你和其他朋友的互動。他們會想知道為什麼自己沒有受邀參加你女兒的成年禮,或者為什麼你和其他共同認識的人一起度假,卻沒有找他們,又或者為什麼你不回覆幾周前傳的那則訊息。如今要搞人間蒸發這套是極其困難的。

艾瑪卻做到了!準確來說,她並沒有真的消失,而是搬到英國較偏遠的南海城。她的交友圈一直都很小,為了保持這種狀態,她知道總有一些友誼不得不結束,艾瑪這一生中曾與三個朋友絕交。她透過富有同情心的坦誠以做到這一點,她也因此成為我的絕交心靈導師。如果我需要向所愛之人或同事傳達一些有點冒犯的訊息,我幾乎都會先與艾瑪確認過。她會幫我打訊息和電子郵件的草稿,我每次閱讀這些內容都會被那股直截了當的坦率給嚇到,所以我在傳送前都會改寫成比較禮貌委婉的版本。

我一直很欽佩她的直率,以及她忠於自己的能力。這是很明智的方式,因為從來沒有任何模糊或誤解的餘地,如果你正直行事,你就不需要承擔別人的罪惡感。

艾瑪從自己結束的友誼中發現到有個共同的議題,這些絕交的朋友都走到價值觀不再跟她一致的階段。他們會希望艾瑪認同自己做出決定,但她無法給予支持。我問艾瑪如何處理友情的結束,她說自己非常相信「非語言界線」。有個例子是她沒有邀請這位朋友參加她的婚禮,這就是一個很明確的訊息。

艾瑪:我認為常見的誤解友誼是永久不變的,除非有充分的理由才能中止這段關係。我們應該乾脆地承認友誼是有保存期限的,不相信這一點的人,最終會落入持續累積龐大朋友的窘境,因為他們無力維持。我的看法是,友誼不是只要維持原始設定就好。而是在雙方都覺得合適的情況下,細心建立、發展和維持友誼,一旦你停下腳步,它就會改變。但這不一定是殘酷的。

這聽起來非常合理,但是我後來很想知道「非語言界線」和「人間蒸發」兩者有什麼區別?也許沒有差別,又或者說在某些情況下,人間蒸發是終結難以持續關係的方式之一,無論被絕交的那一方會感到多麼為難。有一些朋友則是彼此都意識到這段關係不能再運作下去(以艾瑪的觀點來說,這樣的友誼不再療癒而是有害的),所以人間蒸發是雙方都想進行的。和貝卡很要好的時候,我根本不知道她其實那麼委屈不滿,要是我們的交流是日漸減少,也許我會更容易接受這種結果。我並不是期待她能面對面跟我解釋她的感受,只是過去曾經那麼密切往來,突然間安靜地轉身離去是傷人的。

在終結友誼方面我也有罪惡感。雖然沒有像貝卡那樣突然人間蒸發,但我傳訊息和通話的間隔會越來越長,我的抽身模式剛開始是難以察覺的,後來會變得很明顯,我對此心裡非常過不去,所以只有跟艾拉絕交時解釋過那麼一次而已。我一直認為自己需要給出一個正當又有說服力、雙方都能理解的證據,但有時光是這段友誼不再是你需要的滋養力量就足夠構成結束的理由。也許,就像戀愛關係一樣,不再相愛也無妨,因為愛或不愛並不是總是可以解釋的。

又或者,你需要清楚地知道自己盡了最大的努力來維持一段友誼,同時接受一項事實:即使你盡了最大的努力,偶爾還是會失敗,因為你已經成長為不同的人,有不同的需求、願望、希望和慾望。也許這意味著你的遺憾可以少一點,也許破裂並不代表我們的友誼就比別人的更好或更壞,或在道德上更「好」;這只是表示我們每個人對友誼的需求並不一致。

我並不確定結束友誼是否有什麼比較有益身心健康的方法。不給對方一個解釋,那就是沒良心,但是如果不厭其煩告訴對方為什麼這樣做,可能也是不必要的殘忍。我的朋友邦妮現在已經七十多歲了,她仍然記得25年前一位閨密寄給她的一封絕交信,信中清楚列出閨密眼中的每一個性格缺陷,以此作為終束友誼的理由。

我認為,更健康的方式或許是讓社會更廣泛地接受一件事:友誼就像季節一樣,會經歷循環周期。

有些友誼會不斷重生,有一些會自然而然地結束,但它們對你的影響將永遠存在。

友誼在你人生中留下的印記才是永久性的,而不是友誼本身。我們一直都是由過去的人生經歷所塑造的,往昔的友情會影響我們未來的友誼,因為它帶給我們寶貴的一課,也教會我們自己曾經是誰、現在又是誰。

如果精神上的慷慨寬容是我衡量友誼的關鍵指標,那也意味著我需要將這項特質應用到那些前朋友身上,寬容地去理解他們當時正面對自身課題,每個人都承受著個人的痛苦,那是別人無法觸及的─這是我對這些過往情誼應有的尊重。只因為友誼告終,並不代表我們與對方的互動就停止了,我們仍然與相關的記憶互動,因此在某種程度上,友誼本身仍然存在─即使它就像一座周圍景觀永久改變了的休火山。

然而。這也並不是說友誼破裂之後就無法挽回,我採訪過的許多老人家都說,人是可以在晚年重新恢復友誼,那些火山又開始活躍了。幾年前,邦妮聯絡了那位寫絕交信的朋友,祝她聖誕快樂,邦妮並不期待任何回報,只是意識到自己不想再背負那股負能量了。這位朋友恢復了聯絡,為當年的信件道歉,並解釋那時她遭遇了人生非常大的打擊,於是她們的友誼又復活了。

在接受友誼結束或暫停的同時,我們還必須誠實面對自己是創造出這種局面的共犯。以我和印蒂亞為例,我在不知不覺中讓她認為我是有求必應的人;與艾拉在一起時,我讓她誤以為我是歡樂的派對嗨咖。和貝卡當朋友時,我則心甘情願擔任仰慕她的小跟班,從離婚到打耳洞,一切都仰賴她的建議和指導,卻沒有意識到她覺得「這令人窒息」。

前述這些情況的共同點就是「我」本身,我讓這些友誼建立在各種半真半假的形象和無法兌現的承諾上。我試圖成為她們想要的朋友,卻沒有意識到這不是友誼最好的運作方式,朋友必須互惠而不是單純相互依賴─我所說的互惠並不是指完全為了利益和義務,而是雙向的往來。

這種雙方共同創造出來的不良友誼有個危險之處,中斷的時候有些人會怒不可遏。艾瑪將此比喻為頭蝨,在使用除蝨洗髮乳的前期,由於頭蝨會努力反抗所以症狀會暫時變得更糟。不過,只因為有人生氣或拒絕接受這種結局,並不代表你做錯事情,通常是剛好相反。沒有人有支配你生活的權利;友誼,就像權力一樣,有可能漸漸腐化。

如果我從一開始就誠實以對,那麼和艾拉、貝卡和印蒂亞的結局會如何?如果我們都願意提供友誼履歷給對方參考,事情或許會很不一樣。這也許是通往更好的友誼的途徑─不是單純的「好」或「壞」的友誼,而是讓我們在缺陷中允許我們做自己的友誼,以及滿足各種需求的友誼。這個時代開始重視身體多樣性和表達多樣性,也許我們還需要開始引入友誼多樣性的概念:有些友誼會比較深入,每個人都有自己的友誼指標,還有並不是每個人都需要同樣多的關注。

我們不必都成為彼此最親密的朋友。我們可以是遠距朋友,也可以是校門口的朋友,也可以是每十年見兩次面的朋友,每一個朋友都可以因其內在的本質以及能夠提供的東西而得到感謝。我不再相信只要我們投入足夠的時間,每一次相識都是通往更深厚友誼的墊腳石。有些友誼只會留在外層圈圈裡,但這不是一種貶低,而是更大生態系統的重要組成部分。

哲學家尼采對此有話要說。在《快樂的科學》一書中,他寫道,休眠的友誼在我們的生活中仍然發揮著作用,我們不應該哀悼它們的結束,而應該在我們走上不同的人生道路時擁抱它們的持續共鳴。他創造了「恆星友誼」(star friendship)這個詞來表示友誼令人眼花繚亂的本性和不同的運轉路線─有些是迅速地發射和爆發,有些則在宇宙的同一個角落裡堅定地閃爍著。

我們的改變是透過生活和累積特定且獨特的經驗。我們進化、成長,有時會遠離自己曾經依賴的人事物,但這是應該的,這是我們在經歷風雨和陽光時面對「我們任務的全能力量」。

延伸閱讀: